Точечный массаж

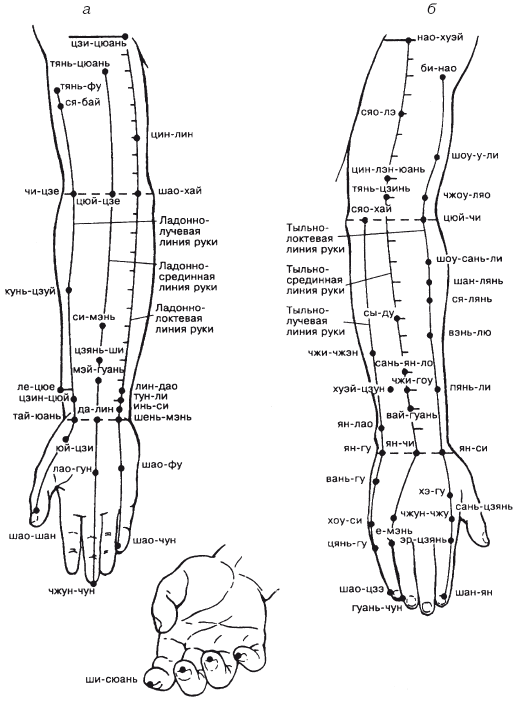

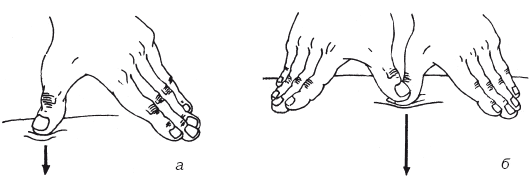

Точечный массаж относится к рефлексотерапии, но в отличие от вышерассмотренных видов массажа местом его воздействия являются точки акупунктуры (ТА) — биологически активные точки (БАТ), раздражение которых вызывает целенаправленную рефлекторную реакцию на определенный орган или систему. Исходя из этого его можно рассматривать как один из способов акупунктуры, в котором укол иглой или прижигание заменены воздействием пальцем или кистью (рис. 37).

Рис. 37.

Механизм физиологического действия

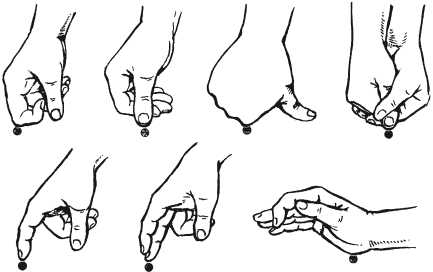

Начальным звеном является механическое воздействие на точки акупунктуры, расположенные вдоль меридианов и коллатералей (схема 5). Отличие ТА от окружающих тканей заключается в их биофизических параметрах, к которым относятся:

• относительно низкое электрическое сопротивление;

• повышенное значение электрического потенциала;

• высокая кожная температура;

• повышенное инфракрасное излучение;

• поглощение кислорода.

ТА представляют собой скопление нервных элементов и сосудистых сплетений, расположенных на разной глубине от поверхности кожи.

Схема 5.

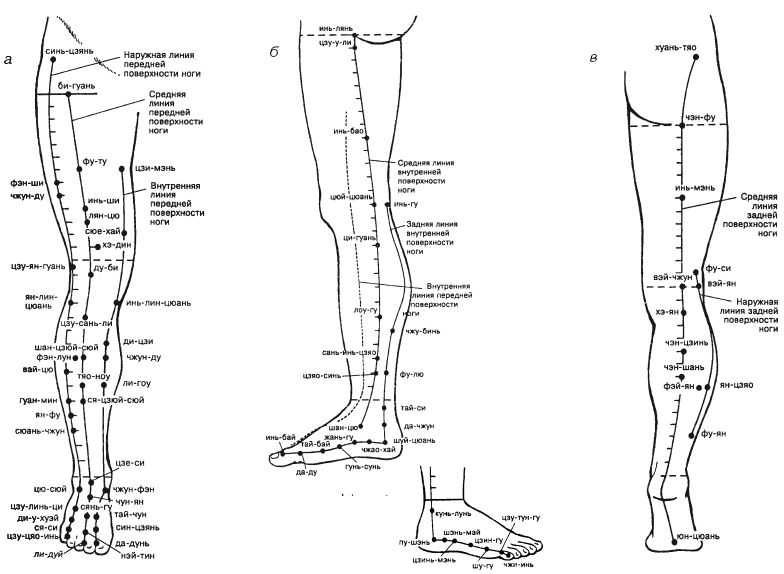

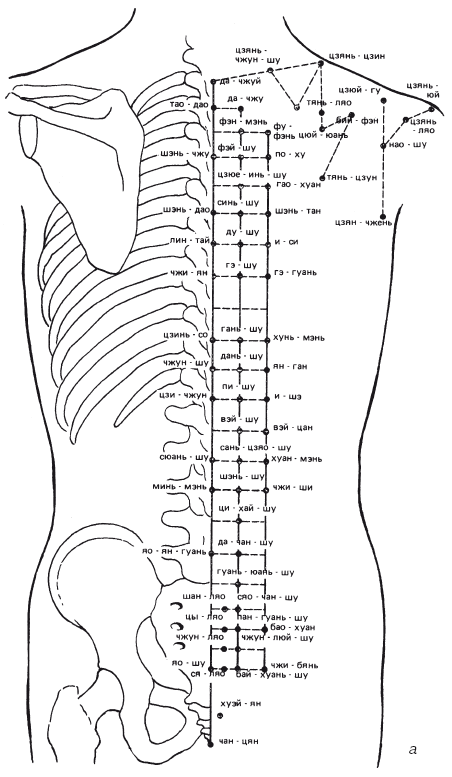

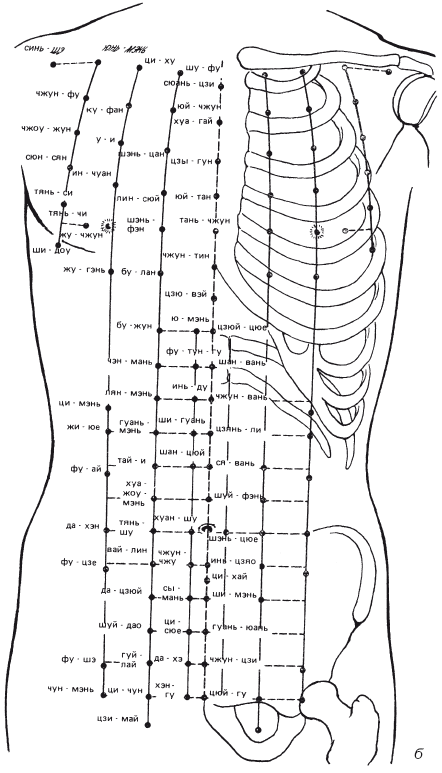

В рефлекторном массаже нередко используются как местные, так и отдаленные ТА: всего около 260 корпоральных, т. е. находящихся на голове, туловище и конечностях, и более 50, расположенных на ушной раковине (аурикулярных). Среди корпоральных ТА выделяют:

• локальные (местные) — находятся непосредственно в зоне поражения или вблизи от нее;

• сегментарные — расположены в зонах сегментарной иннервации спинного мозга; воздействие на них оказывает влияние на определенные части тела или внутренние органы, получающие иннервацию из этих сегментов (например, использование точек воротниковой зоны показано при поражении головы и верхних конечностей, а ТА пояснично-крестцовой области — при заболеваниях нижних конечностей и органов малого таза);

• точки широкого спектра действия, массируемые при поражениях различных органов и как местных, так и отдаленных частей тела; многие из них обладают специализированным эффектом: ТА G14 хэ-гу и Е36 цзу-сань-ли — болеутоляющим, F2 син-цзянь и F3 тай-чун — спазмолитическим и т. д;

• располагающиеся по ходу меридианов (в основном в дистальных отделах конечностей), оказывающие направленное действие на те или иные органы и системы.

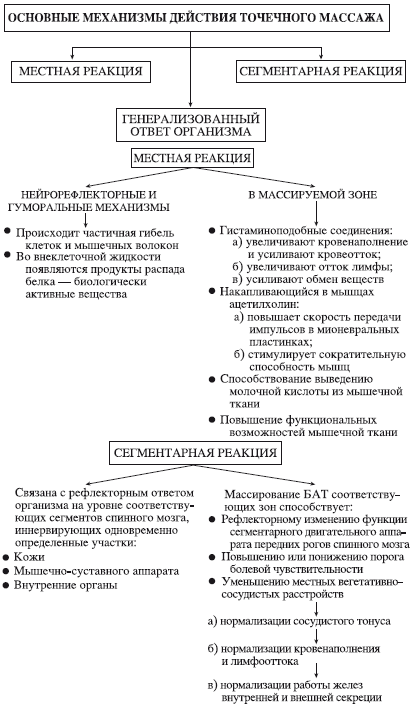

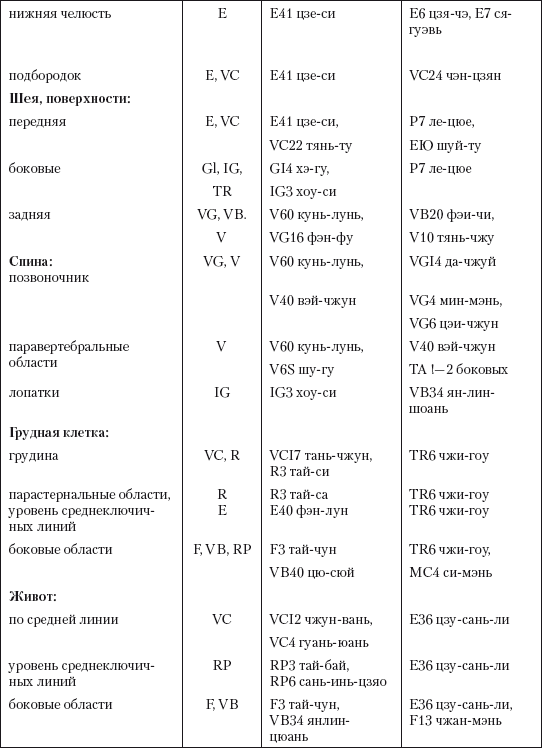

В табл. 6 представлены основные из рекомендуемых для массажа ТА при патологических очагах различной локализации.

Таблица 6

Основные точки для массирования при патологических очагах различной локализации (по Мэнгу, 1981)

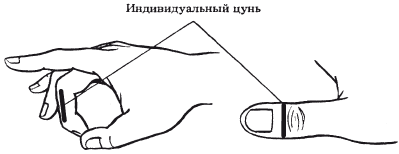

Локализацию ТА определяют в соответствующих областях тела на условных топографических линиях по определенным анатомическим ориентирам (складки, ямки, костные выступы, доступные для пальпации и др.), дополняемые делением каждой области на индивидуальные отрезки.

Измерение отрезков производится при помощи единицы цунь. Существуют следующие виды цуней:

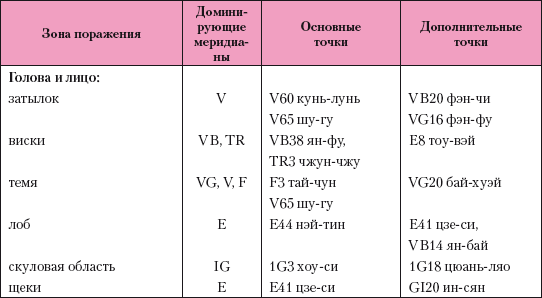

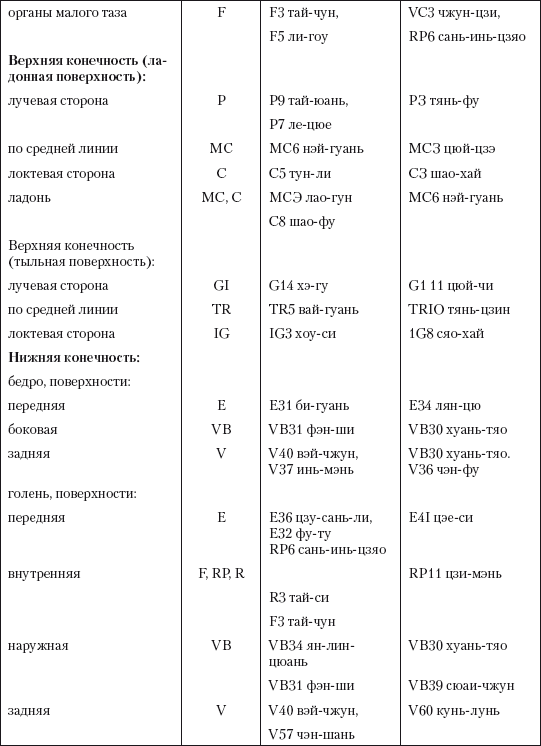

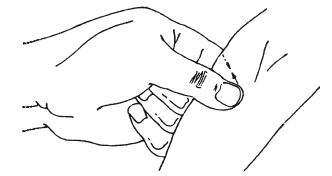

• индивидуальный цунь — расстояние между кожными складками лучевой поверхности средней фаланги, образовавшимися при полном сгибании во всех суставах III пальца (у женщин измерение проводится на правой кисти, у мужчин — на левой). Совокупная ширина II–V пальцев равна трем цуням, II–III— полутора цуням (рис. 38);

• пропорциональный цунь — определяется путем пропорционального деления на равные части расстояния между известными ориентирами. Например известно, что расстояние между точками инь-тан и нао-ху составляет 12 цуней. Найдя эти точки, измерив расстояние между ними и разделив его на 12, получим пропорциональный цунь (рис. 39).

Все части тела условно делятся на определенное число цуней, и, как правило, БАТ находится на границе отрезков и часто совпадают с углублением при пальпации (рис. 40–42).

Нахождение (пальпация) БАТ.

? Возникновение у пациента «предусмотренных ощущений» ломоты, онемения, тупой, неинтенсивной, распирающей боли. А иногда стреляющей боли и «ползания мурашек», распространяющихся в одном или нескольких направлениях.

? Возникновение у массажиста при нахождении БАТ под пальцами чувства провала в овальную ямку, наполненную мягким тестообразным содержимым с плотными стенками.

? При пальпации следует строго придерживаться определенной линии, не переходя на соседние меридианы.

Рис. 38.

Рис. 39.

Рис. 40.

Рис. 41.

Рис. 42.

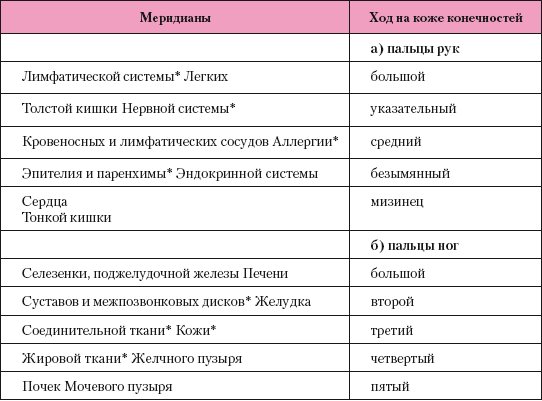

Меридиан — это функционирующая система, связывающая высшие нервные центры с точками акупунктуры и различными внутренними органами для передачи энергии, обеспечивающей согласованную работу всех систем организма. Меридианы обычно обозначаются условными линиями, соединяющими БАТ. В древневосточной медицине разделяют 12 парных и 2 непарных основных меридиана. Эти представления существенно дополнены открытием немецким специалистом Р. Фоллем в 1950-х годах еще 8 парных меридианов и БАТ (табл. 7).

Таблица 7

Перечень названий меридианов (по Р. Фоллю)

* Меридианы, открытые Р. Фоллем.

Меридианы (каналы), как и все органы тела, подразделяются на «ЯН» и «ИНЬ».

? Меридианы, которые соединяют паренхиматозные органы и проходят вдоль внутренних боковых поверхностей тела, являются ИНЬ-меридианами.

? Меридианы, которые проходят вдоль внешних боковых поверхностей тела и соединяют полые органы, являются ЯН-меридианами.

По особенности «маршрута» и природе внутренних органов главные меридианы подразделяются следующим образом.

Задача каналов ЯН — перенесение энергии органам ИНЬ.

Каналы ЯН соответствуют производителям энергии: а) желудку, толстой и тонкой кишке; б) желчному пузырю; в) мочевому пузырю; г) каналу «трех обогревателей» (эндокринной системы).

Задача каналов ИНЬ — аккумулирование энергии и сохранение ее.

Каналам ИНЬ соответствуют органы — «клады» (накопители энергии) — легкие, селезенка, поджелудочная железа, печень, почки, сердце.

ВНИМАНИЕ!

Все каналы ИНЬ и каналы ЯН взаимосвязаны, следуют друг за другом в определенном порядке и образуют циклическую систему для каждой половины туловища.

В соответствии с представлениями о суточных ритмах циркуляции жизненной энергии в организме, которая последовательно проходит все органы, каждый орган имеет свои часы максимальной и минимальной активности (табл. 8). При этом тормозное воздействие на возбужденный орган лучше проводить, воздействуя на точки соответствующего меридиана в часы его максимальной активности, а стимулирующее — в часы минимальной активности. Кроме того, органы, находящиеся в противоположно-сопряженных взаимоотношениях, оказывают друг на друга успокаивающее влияние при стимулировании одного из них в период максимальной активности и тонизирующее влияние — при его торможении.

Таблица 8

Суточный режим активности меридианов

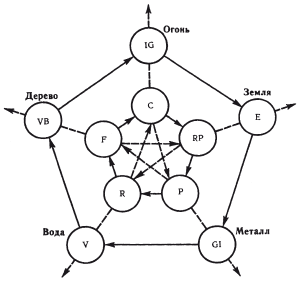

Все органы, а следовательно, и соответствующие им меридианы находятся в определенной взаимосвязи, оказывая друг на друга стимулирующее (созидающее) или тормозное (деструктивное) влияние. Исходя из философских представлений о пяти первоэлементах, из которых состоят весь мир и человек, в частности, и относя каждый орган к определенному элементу, эти взаимосвязи представляли следующим образом (рис. 43).

Рис. 43.

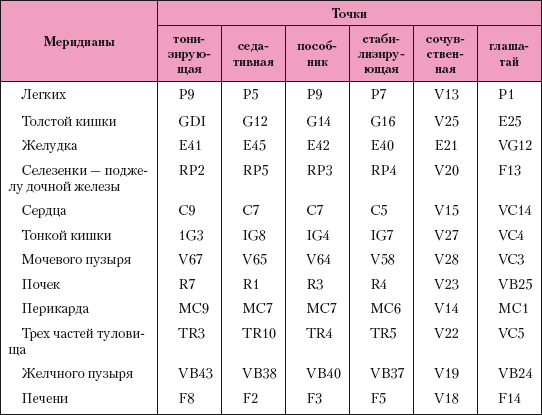

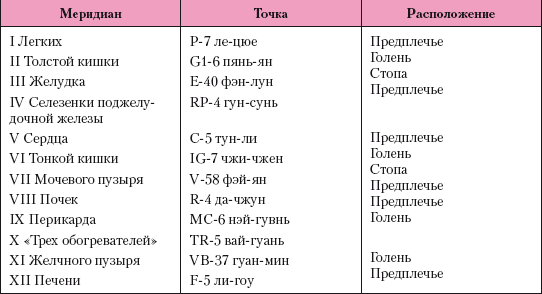

Для соответствующего стимулирующего или тормозного влияния на орган (меридиан) рекомендуется воздействовать на стандартные точки меридианов — основные (тонизирующая и седативная) и вспомогательные (точка-пособник, стабилизирующая, сочувственная, точка-глашатай) (табл. 9).

Таблица 9

Стандартные пункты меридианов

Примечание.

Тонизирующая точка располагается на основном меридиане и оказывает стимулирующее влияние на связанные с ней органы (меридианы) при воздействии на нее возбуждающим (слабым) методом раздражения.

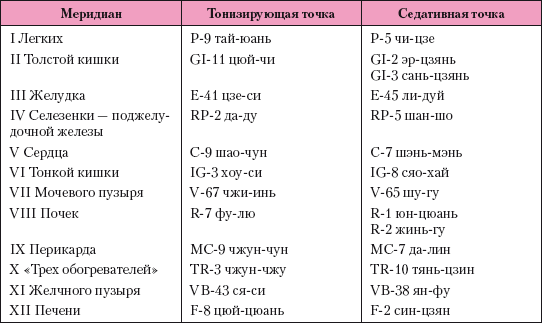

Седативная точка располагается на основном меридиане и оказывает тормозное влияние на связанные с ней органы (меридианы) при воздействии сильными методами раздражения (табл. 10).

Таблица 10

Тонизирующие и седативные точки

Точка-пособник

Таблица 11

Точки-пособники (источники)

Стабилизирующие (шлюзовые) точки

Таблица 12

Ординарные ло-пункты

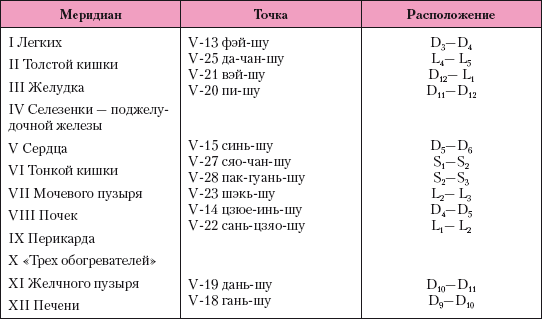

Сочувственная точка

Таблица 13

Точки сочувствия

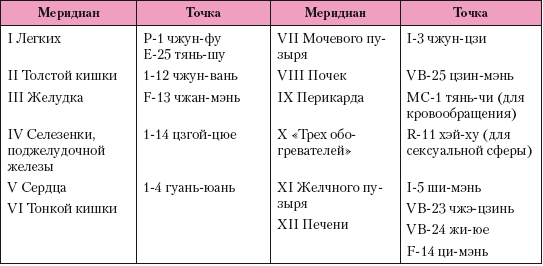

Точка-глашатай,

Таблица 14

Точки тревоги

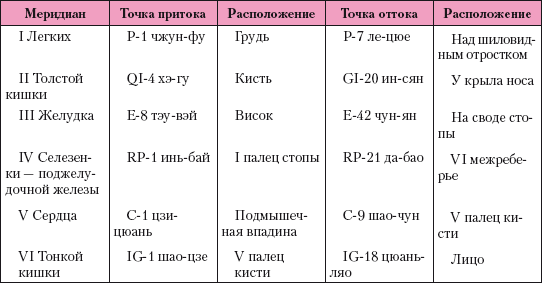

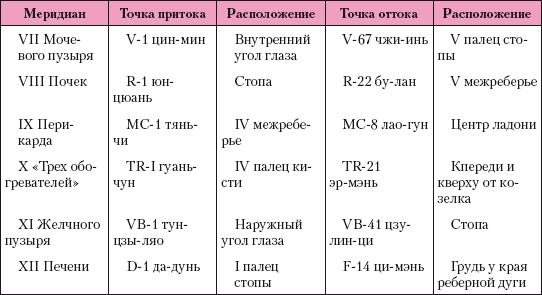

В ряде случаев используются точки притока и оттока (Jing) и точка «аккумуляции» (табл. 15 и 16).

Таблица 15

Точки притока и оттока (Jing)

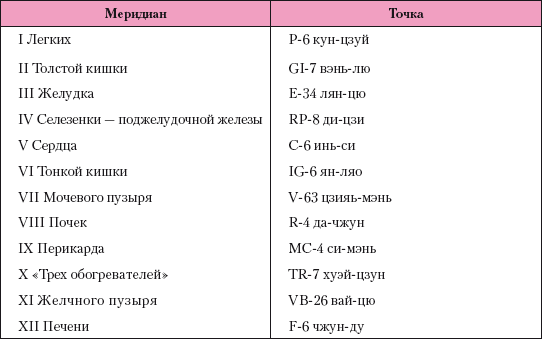

Таблица 16

Точки «аккумуляции»

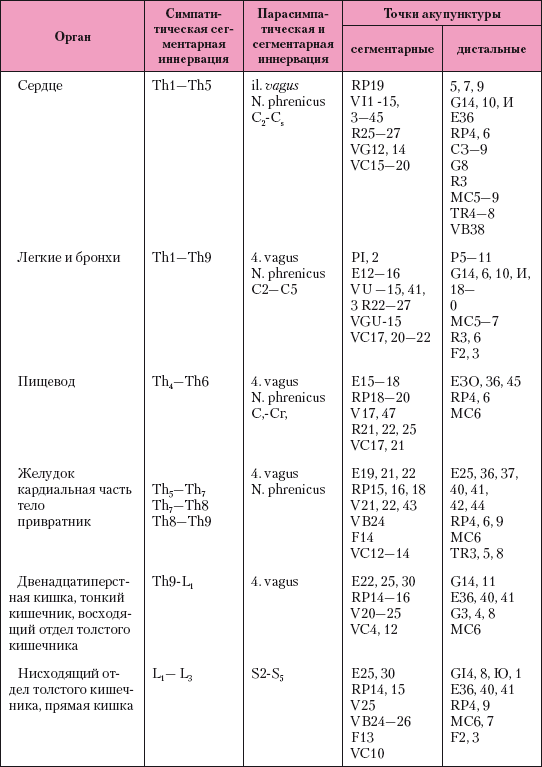

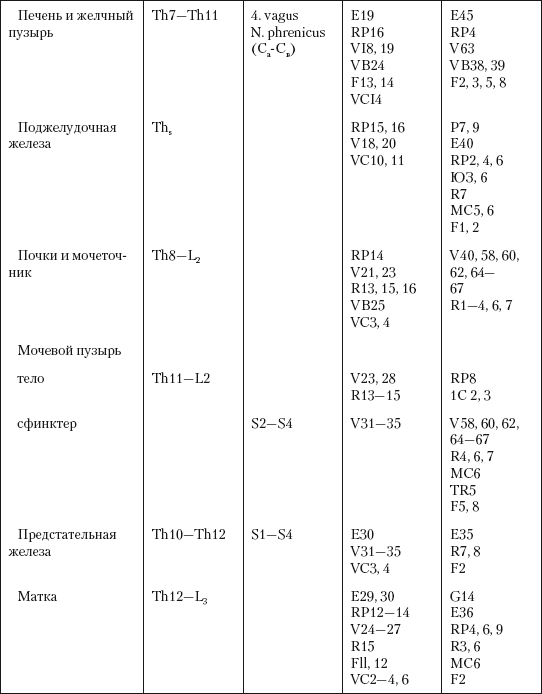

При выборе АТ необходимо учитывать многосегментарность иннервации органов, а также и то, что отдельные части одного и того же органа могут иннервироваться нервами различной сегментарной принадлежности (табл. 17).

Таблица 17

Иннервация некоторых внутренних органов и точек акупунктуры, рекомендуемые при их патологии

Основные приемы точечного массажа

? Поглаживание — круговые плоскостные движения: а) непрерывные движения (тормозная методика); б) энергичные прерывистые движения (стимулирующая методика). Осуществляется подушечками пальцев, ребром ладони, опорной частью в зависимости от расположения точек и площади болезненного участка. Направление движения — круговое (против часовой стрелки) или дугообразное (в разные стороны. Прием относится к тормозному воздействию, если давление осуществляется с достаточной силой (поглаживание постепенно переходит в трение): при поглаживании с легким давлением, при котором предусмотренные ощущения почти не выражены — прием относится к стимулирующему воздействию.

? Линейное поглаживание выполняют подушечкой I пальца, гребнем и тыльной поверхностью ногтевой фаланги (обратный ход) или в одну сторону подушечкой, в другую — тыльной поверхностью ногтевой фаланги, подушечками нескольких пальцев в разные стороны. Это стимулирующий метод.

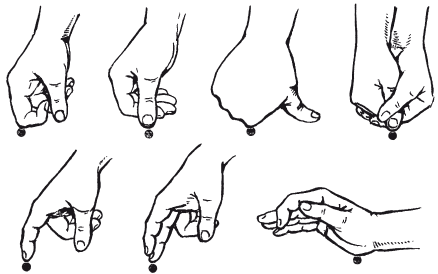

? Прерывистое давление осуществляется подушечками I или нескольких пальцев перпендикулярно массируемой поверхности. Можно гребнем III пальца, локтем, ладонью с отягощением. Давление должно быть сильным (до появления чувства выраженного тепла). Прием относится к тормозному воздействию (рис. 44).

? Защипывание. Массажист захватывает складку в области ТА одним или двумя пальцами и осуществляет сильное давление (до появления сильной гиперемии). Прием относится к тормозному воздействию (рис. 45).

? Вращение выполняют пальцами, ладонью, ребром ладони с частотой 50–60 движений в минуту и с глубиной проникновения в ткань вплоть до мышц. Стимулирующий метод — воздействие производят с легким надавливанием.

Рис. 44.

Рис. 45.

? Постукивание или похлопывание проводят ребром ладони, кулаком, пальцами, собранными в щепоть или тыльной стороной пальцев и кисти (удар наносится тыльной поверхностью пястно-фаланговых суставов). Это стимулирующий прием.

? Вибрация, выполняемая одним или несколькими пальцами (ногтевыми фалангами), ладонью. Усилие — короткое и сильное, давление сочетается с вибрацией и выполняется перпендикулярно массируемой поверхности. Это тормозной метод.

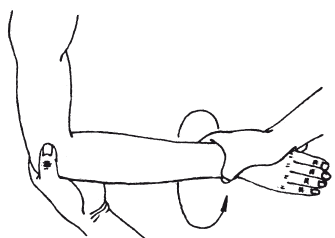

? Натягивание и вращение. Применяют для массажа области суставов. Массажист одной рукой фиксирует проксимальный сегмент конечности (над суставом), другой — сгибают конечность в этом суставе, вызывая натяжение периартикулярных тканей (пассивные движения) (рис. 46).

Восточные пособия по точечному массажу выделяют, помимо вышеперечисленных приемов, три основных приема — вращение, вибрацию и давление.

Рис. 46.

? Вращение осуществляют подушечками I–III пальца либо боковой поверхностью I пальца, тыльной поверхностью средних фаланг. Прием предусматривает три фазы:

• ввинчивание — круговые движения пальцев или другой массирующей поверхности не должны сопровождаться скольжением по коже; сила давления должна нарастать постепенно;

• фиксация — на достигнутой глубине вращательные движения пальца прекращаются. На этой же глубине и с тем же давлением палец оставляют (на 7–12 с);

• вывинчивание — медленное возвращение пальца или другой массирующей поверхности в исходное положение (сила давления постепенно уменьшается).

ВНИМАНИЕ!

По окончании приема палец от кожного покрова не отнимается — массажист должен сразу же начинать 1-ю фазу следующего цикла.

• Давление оказывается подушечкой I пальца; прием можно выполнять и с отягощением — дистальная фаланга I пальца другой руки накладывается на массирующий палец крестообразно. Сила давления в зависимости от методики может быть различной. Допускается возможность использования инструментов с шаровидными наконечниками.

• Вибрация осуществляется колебательными движениями на поверхности ТА или на более обширной поверхности подушечками одного или нескольких пальцев, возвышением I пальца, ладонью. Осуществляется: непрерывная вибрация (без отрыва пальца от тканей) и прерывистая вибрация — рука массажиста после каждого движения отрывается от массируемой поверхности, и движения выполняются в виде следующих друг за другом толчков (Кондрашов А. В. и др., 1999).

При проведении процедуры массажа необходимо:

• воздействовать на симметрично расположенные точки. Например, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта сочетают точки Цзу-сань-ли на обеих конечностях;

• сочетанно воздействовать на точки верхних и нижних конечностей. Например, нарушение функции желудка и кишечника (точки Хэ-гу + Цзу-сань-ли);

• воздействовать на точки передней и задней поверхности тела. Например, при лечении остеохондроза позвоночника — Хуань + Цзу-сань-ли;

• комбинированное воздействие на точки внутренней и наружной поверхностей конечности. Например, точки руки (Нэй-гуань + Вай-гуань) или (Цюй-чи + Шао-хай) для улучшения лечебного эффекта при парезе верхней конечности;

• определять точки, находящиеся непосредственно на месте болезненности или нарушения органа. Например, при остеохондрозе позвоночника воздействуют на точки Чши-бянь, Да-чан-шу, Биляо;

• во время полнолуния проводить массаж по седативной методике; во время новолуния — по тонизирующей методике; после захода солнца — по седативной методике.

В процессе лечения точечный массаж проводится:

а) при тормозном воздействии — ежедневно; при стимулирующем — через 1–2 дня;

б) на первой процедуре массаж 3–4 ТА, затем их количество увеличивают до 6–12 (при тормозном воздействии) или 4–8 (при стимулирующем воздействии);

в) при сочетании точечного и лечебного массажа меньшее количество массируемых ТА.

Курс лечения состоит из 10–15 процедур при болевых синдромах и стимулирующем воздействии и из 15–20 процедур при тормозном воздействии.

Показания к проведению процедур массажа. Массаж показан как взрослым, так и детям старше 1-го года.

Противопоказания к назначению массажа: злокачественные и доброкачественные новообразования любой локализации, острые лихорадочные заболевания, активная форма туберкулеза, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (осложнения и склонность к кровотечению), кахексия, поражение внутренних органов с тяжелыми расстройствами их функции, заболевания крови, состояние острого психического возбуждения, беременность.

В течение курса массажа не рекомендуется пить кофе, крепкий чай, алкоголь и употреблять острые и соленые блюда.

Периостальный массаж

Периостальный массаж является разновидностью точечного массажа и проводится на костных поверхностях. Метод разработан в 1928 г. Volgler.

Влияние периостального массажа на организм:

• местное усиление кровообращения;

• регенерация клеток, особенно тканей периоста;

• болеутоляющее воздействие;

• рефлекторное влияние на органы, связанные нервными путями с массируемой поверхностью периоста;

• повышение экономичности сердечной деятельности;

• улучшение дыхательных экскурсий;

• нормализация тонуса и возбуждение перистальтических движений желудка.

Периостальному массажу свойственны локальное воздействие на надкостницу, возможность подхода к труднодоступным слоям тканей, которые не удается проработать при лечебном или соединительнотканном массаже, интенсивное и пролонгированное рефлекторное воздействие на внутренние органы.

Методика массажа. Положение пациента — лежа на спине, на животе, на боку или сидя.

Для лучшего контакта с костной поверхностью следует в зоне лечебной точки (ЛТ) сдвинуть мягкие ткани и в первую очередь мышцы. Массаж проводят кончиками или фалангой пальца, тщательно подбирая интенсивность давления в соответствии с индивидуальными особенностями пациента (рис. 47).

ВНИМАНИЕ!

Сильное раздражающее действие периостального массажа болезненно, но при этом никогда не должно возникать неприятных ощущений у пациента.

Увеличивая давление пальцем, определяют даже незначительное сопротивление ткани, массажист затем совершает кругообразные движения в зоне ЛТ пальцем. Диаметр круга не должен превышать 5 мм. Давление пальцем постепенно уменьшают, но контакт с кожей не прерывается.

Рис. 47.

ВНИМАНИЕ!

Малые кругообразные движения не должны быть сверлящими.

В конце каждой процедуры рекомендуется выполнять интенсивные разглаживающие движения.

Показания к назначению массажа. Массаж показан пациентам, у которых при клиническом обследовании определяются отчетливые рефлекторные или болевые зоны на надкостнице.

Противопоказания к назначению массажа:

• болезненность тканей;

• опухолевый процесс;

• выраженная остеомаляция;

• травматические повреждения опорно-двигательного аппарата (ОДА), требующие покоя.

Клиническими признаками непереносимости данного вида массажа считаются прежде всего неприятные ощущения боли и наступление выраженных вегетативных реакций, особенно вазомоторного типа.

Выбор зоны приложения периостального массажа:

• Голова (при головных болях): ость лопаток, остистые отростки шейных позвонков, затылочная кость, сосцевидные отростки, скуловая дуга, участок лба между бровями над корнем носа.

• Сердце: I–VI ребра слева, особенно передние отделы, грудина.

• Желчный пузырь и желчные пути: правая реберная дуга и грудина, включая мечевидный отросток, паравертебральные участки ребер на уровне середины лопаток.

• Желудок и двенадцатиперстная кишка: реберные дуги с обеих сторон, нижняя половина грудины.

• Органы малого таза: подвздошный гребень, крестец, IV и V поясничные позвонки.

• Позвоночник: массаж проводят преимущественно над поперечными отростками (во всех сегментах) в направлении — от головы к крестцу.