Постизометрическая релаксация мышц (Глазкова И. И.)

Методика постизометрической релаксации мышц (ПИР)

• Сущность этой методики заключается в двухфазном воздействии на мышцу, т. е. в сочетании кратковременной (6–10 сек) изометрической работы мышцы минимальной интенсивности с дальнейшим пассивным растяжением мышцы также в течение 6–10 сек.

• Пассивное растяжение мышцы проводится минимальным усилием до появления ее небольшого сопротивления, и мышца фиксируется в ее новом положении. Каждый прием повторяется 3–4 раза, в результате чего в мышце возникает стойкая гипотония и исчезает болезненность.

• Активное усилие пациента (изометрическое напряжение) должно быть минимальной интенсивности и достаточно кратковременным.

• Изометрическое напряжение высокой интенсивности и значительное по времени вызывает утомление мышцы, в результате чего релаксация мышцы не наступает.

• Быстрое кратковременное изометрическое напряжение также не является эффективным, так как не вызывает в мышце пространственные перестройки сократительного субстрата.

• Основная задача постизометрической релаксации мышц — коррекция неоптимального двигательного стереотипа.

• Релаксирующий эффект ПИР мышц заключается в нормализации деятельности рефлекторного аппарата спинного мозга и восстановлении нормального динамического стереотипа (К. Левит).

• Релаксирующий и анальгезирующий эффекты ПИР мышц связаны со сложными изменениями в системах афферентации деятельности сегментарного аппарата спинного мозга.

• ПИР мышц воздействует на нейромоторную систему регуляции тонуса поперечно-полосатой мышцы. Способствует нормализации проприоцептивной импульсации, устанавливает физиологическое соотношение между проприоцептивной и другими видами афферентации. Результатом является восстановление эффективности механизмов торможения, т. е. устранение активности первого пункта генераторной системы (Г. А. Иваничев, 2005).

• Наилучший терапевтический эффект достигается применением дыхательных синергий релаксируемых мышц, т. е. дополняющего воздействия дыхательных движений на мышцы. Как правило, вдох соответствует напряжению мышцы (фаза изометрической работы), выдох — расслаблению (фаза растяжения мышцы). Таким образом, вместо произвольного напряжения мышц используется непроизвольное (рефлекторное) сокращение и расслабление мышц при дыхании.

При проведении ПИР используются также глазодвигательные синергии (влияние движения глазного яблока на тонус поперечнополосатой мускулатуры). Они проявляются сочетанным движением головы, шеи и туловища в сторону направления взгляда. Например, взгляд вверх соответствует напряжению мышц разгибателей головы и шеи, взор вниз — их расслаблению; взгляд вправо или влево — напряжению соответствующих мышц ротаторов шеи, взгляд в сторону ротации — расслаблению мышц ротаторов шейного отдела позвоночника.

Наиболее эффективно применение глазодвигательных синергий при релаксации мышц — ротаторов позвоночника, разгибателей и сгибателей головы и туловища.

Сочетанное использование глазодвигательных и дыхательных синергий также эффективно расслабляет мышцы шеи и плечевого пояса.

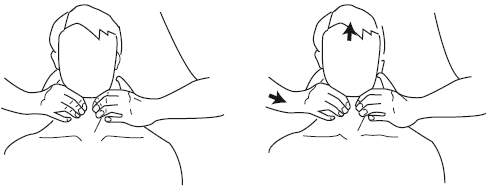

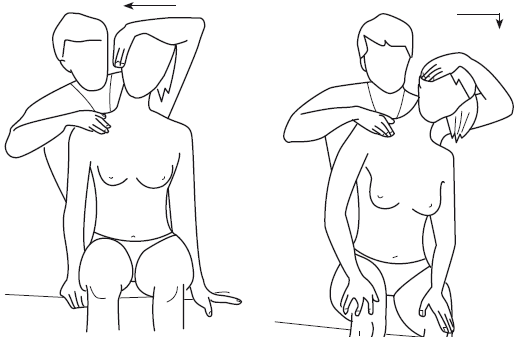

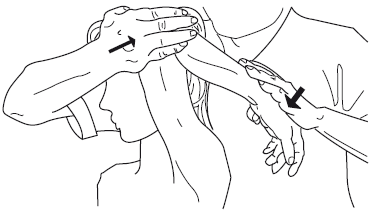

ПИР мышц, разгибателей головы и шеи

Исходное положение пациента: сидя на стуле с опущенными руками.

Исходное положение методиста: стоя за спиной пациента. Большие пальцы обеих рук методиста фиксируются на области затылочных бугров, остальные пальцы — на горизонтальных ветвях нижней челюсти.

Техника выполнения приема: применяются глазодвигательные и дыхательные синергии: взгляд вверх — вдох (напряжение мышц разгибателей головы и шеи), взгляд вниз — выдох (расслабление мышц разгибателей головы и шеи), в сочетании с произвольным усилием пациента. На вдохе пациент пытается запрокинуть голову назад, методист оказывает легкое противодействие в течение 6–10 сек; на выдохе пациент расслабляется, методист производит пассивное растяжение мышц в течение 6–10 сек, слегка флексируя (сгибая) голову пациента. Прием повторяется 3–4 раза (рис. 125).

Рис. 125.

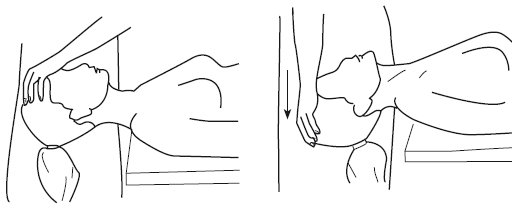

ПИР грудино-ключично-сосцевидной мышцы

Исходное положение пациента: лежа на спине, плечи на уровне края кушетки, голова свободно свисает.

Исходное положение методиста: стоя сбоку, лицом к больному. Ладонь методиста фиксирует лоб пациента.

Техника выполнения приема: применяются дыхательные синергии (вдох — напряжение мышцы, выдох — расслабление мышцы) в сочетании с произвольным усилием пациента. На вдохе пациент сгибает голову, методист оказывает легкое противодействие в течение 6–10 сек; на выдохе голова пациента свободно опускается вниз под собственным весом. Прием повторяется 3–4 раза (рис. 126).

Рис. 126.

ПИР лестничных мышц

Исходное положение пациента: сидя на стуле, спиной к массажисту (методисту ЛФК), руки свободно опущены вниз.

Исходное положение методиста: стоя за пациентом. Рука, одноименная с мышцей, фиксирует надплечье пациента в области подключичной ямки, другая рука — височную область с этой же стороны.

Техника выполнения приема: применяются дыхательные синергии (вдох — напряжение мышцы, выдох — расслабление мышцы) в сочетании с произвольным усилием пациента. На вдохе пациент производит наклон головы в сторону движения пораженной мышцы, методист оказывает легкое противодействие в течение 6–10 сек; на выдохе пациент расслабляется, методист производит пассивное растяжение мышцы в течение 6–10 сек, выполняя латерофлексию (боковой наклон головы) в противоположную сторону. Прием повторяется 3–4 раза (рис. 127).

Рис. 127.

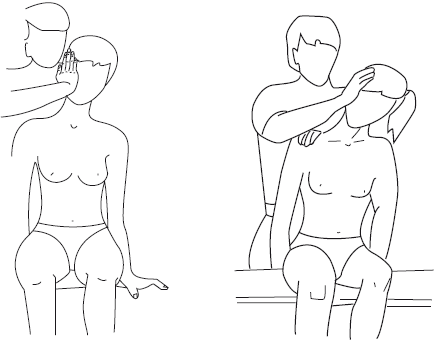

ПИР мышц, ротаторов шейного отдела позвоночника

Исходное положение пациента: сидя на стуле, спиной к врачу, руки свободно опущены вниз.

Рис. 128.

Исходное положение методиста: за спиной пациента, вплотную к нему. Одна рука фиксирует надплечье пациента, другая — захватывает голову пациента, подбородок лежит на предплечье методиста, а пальцы захватывают заушную и затылочную область со здоровой стороны.

Техника выполнения приема: применяются глазодвигательные и дыхательные синергии: взгляд в здоровую сторону — вдох (напряжение мышц ротаторов), взгляд в сторону ротации — выдох (расслабление мышц ротаторов), в сочетании с произвольным усилием пациента. На вдохе пациент поворачивает голову в сторону, взгляд направлен в сторону поворота, методист оказывает легкое противодействие в течение 6–10 сек; на выдохе пациент расслабляется, методист производит пассивное растяжение мышц в течение 6–10 сек, поворачивая голову пациента в больную сторону. Прием повторяется 3–4 раза (рис. 128).

ПИР горизонтальной порции трапециевидной мышцы

Исходное положение пациента: сидя на стуле спиной к врачу.

Исходное положение методиста: за спиной пациента, вплотную к нему. Руки расположены крестообразно, одна рука фиксирует надплечье пациента, другая — одноименную половину головы.

Техника выполнения приема: применяются произвольное усилие больного и дыхательные синергии. На вдохе пациент наклоняет голову к одноименному плечу, одновременно приподнимая его. Методист оказывает сопротивление движению в течение 6–10 сек. На выдохе пациент расслабляется, методист производит пассивное растяжение мышцы, так же в течение 6–10 сек до появления ее слабого сопротивления, оказывая давление на голову пациента. Прием повторяется 3–4 раза (рис. 129).

Рис. 129.

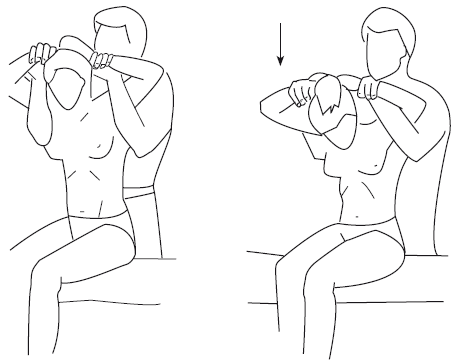

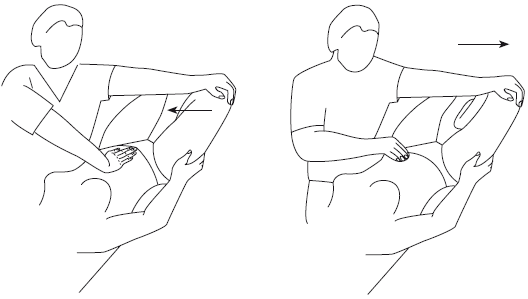

ПИР вертикальной порции трапециевидной мышцы

Исходное положение пациента: сидя на стуле спиной к методисту, кисти рук сцеплены «в замок» на затылке.

Исходное положение методиста: за спиной пациента, вплотную к нему. Руки фиксированы на средней трети предплечий пациента, пассивно растягивают мышцу до ощущения легкого сопротивления.

Техника выполнения приема: применяются дыхательные и глазодвигательные синергии. На вдохе пациент смотрит вверх и разгибает шейный и грудной отделы позвоночника, методист оказывает сопротивление разгибанию в течение 6–10 сек. На выдохе пациент расслабляется, опускает взгляд вниз. Методист, надавливая на предплечья, производит пассивное растяжение мышцы в течение 6–10 сек, до появления ее слабого сопротивления, увеличивая флексию в шейном и грудном отделах позвоночника. Прием повторяется 3–4 раза (рис. 130).

Рис. 130.

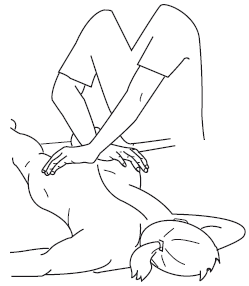

ПИР ромбовидных мышц

Исходное положение пациента: лежа на животе, руки заведены за спину, лежат в области поясницы.

Исходное положение методиста: стоя лицом к пациенту. Руки расположены крестообразно, фиксируют ладонями, областью гипотенора, медиальные края лопаток.

Техника выполнения приема: используются дыхательные синергии (вдох — напряжение мышцы, выдох — расслабление мышцы). На вдохе исходное положение фиксируется на 6–10 сек; на выдохе методист производит пассивное растяжение мышцы в течение 6–10 сек, увеличивая расстояние между медиальными краями лопаток. Прием повторяется 3–4 раза (рис. 131).

Рис. 131.

ПИР большой грудной мышцы

Исходное положение пациента: лежа на спине, рука отведена в сторону, кисть супинирована.

Исходное положение методиста: стоя лицом к пациенту. Одна рука фиксирует грудную клетку, пальцами контролируется натяжение мышцы; другая рука фиксирует верхнюю треть предплечья пациента.

Техника выполнения приема: применяются произвольное усилие больного (подъем руки) и дыхательные синергии (вдох — напряжение мышцы, выдох — расслабление мышцы). На вдохе пациент поднимает руку, методист оказывает легкое противодействие в течение 6–10 сек; на выдохе пациент расслабляется, методист производит пассивное растяжение мышцы в течение 6–10 сек, опуская руку пациента. Прием повторяется 3–4 раза (рис. 132).

Рис. 132.

ПИР трехглавой мышцы плеча

Исходное положение пациента: сидя, плечо и предплечье согнуты, пальцы кисти касаются ости лопатки.

Исходное положение методиста: стоя сзади и с боку пациента. Одноименная рука методиста фиксирует локтевой сустав, другая рука — нижнюю треть предплечья пациента.

Техника выполнения приема: применяются произвольное усилие больного и дыхательные синергии (вдох — напряжение мышцы, выдох — расслабление мышцы). На вдохе пациент разгибает плечо и предплечье, методист оказывает легкое противодействие в течение 6–10 сек; на выдохе пациент расслабляется, методист производит пассивное растяжение мышцы в течение 6–10 сек, усиливая сгибание плеча и предплечья. Прием повторяется 3–4 раза (рис. 133).

Рис. 133.

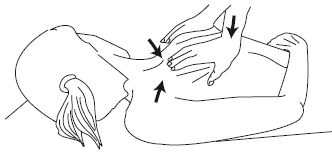

ПИР большой ягодичной мышцы

Исходное положение пациента: лежа на животе, руки вдоль туловища.

Исходное положение методиста: стоя сбоку, лицом к пациенту. Руки перекрещены, ладони фиксируются на медиальной поверхности ягодиц.

Техника выполнения приема: применяются дыхательные синергии (вдох — напряжение мышцы, выдох — расслабление мышцы) и изометрическая работа — приведение ягодиц к средней линии. На вдохе пациент напрягает и сводит ягодицы, методист оказывает противодействие в течение 6–10 сек; на выдохе — методист производит пассивное растяжение мышц в течение 6–10 сек, медленно разводя ягодицы в стороны, при этом происходит синергическая релаксация мышц тазового дна. Прием повторяется 3–4 раза (рис. 134).

Рис. 134.

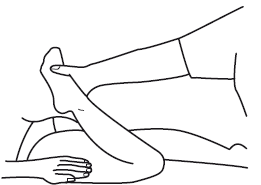

ПИР четырехглавой мышцы бедра

Исходное положение пациента: лежа на животе, нога согнута в коленном суставе.

Исходное положение методиста: стоя сбоку, лицом к пациенту. Рука врача фиксирует тыл стопы.

Техника выполнения приема: применяются дыхательные синергии (вдох — напряжение мышцы, выдох — расслабление мышцы) и произвольное усилие больного. На вдохе пациент незначительным усилием разгибает ногу в коленном суставе, методист оказывает противодействие в течение 6–10 сек; на выдохе — методист производит пассивное растяжение мышц в течение 6–10 сек, усиливая сгибание в коленном суставе. Прием повторяется 3–4 раза (рис. 135).

Рис. 135.

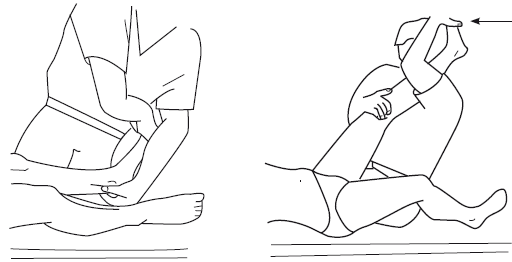

ПИР аддукторов (приводящих мышц) бедра

Исходное положение пациента: лежа на спине, нога согнута в коленном и тазобедренном суставе, отведена в сторону.

Исходное положение методиста: стоя сбоку, с противоположной стороны от пациента, лицом к пациенту. Одна рука фиксирует коленный сустав сверху, другая — крыло подвздошной кости.

Техника выполнения приема: применяются дыхательные синергии (вдох — напряжение мышцы, выдох — расслабление мышцы) и произвольное усилие больного. На вдохе пациент приводит колено, не выпрямляя ногу, методист оказывает противодействие в течение 6–10 сек; на выдохе — методист производит пассивное растяжение мышц в течение 6–10 сек, отводя колено к кушетке. Прием повторяется 3–4 раза (рис. 136).

Рис. 136.

ПИР задней группы мышц бедра и голени

Исходное положение пациента: лежа на спине, прямая нога согнута в тазобедренном суставе, лежит на одноименном плече методиста.

Исходное положение методиста: стоя с одноименной стороны. Одноименная с ногой рука методиста фиксирует свод стопы, другая — коленный сустав.

Рис. 137.

Техника выполнения приема: применяются дыхательные синергии (вдох — напряжение мышцы, выдох — расслабление мышцы) и произвольное усилие больного. На вдохе пациент производит подошвенное сгибание стопы, методист оказывает противодействие в течение 6–10 сек; на выдохе — методист производит пассивное растяжение мышц в течение 6–10 сек, производя тыльное сгибание стопы и поднимая ногу вверх, приближая к углу 90°. Прием повторяется 3–4 раза (рис. 137).