Метаклиническая патодицея

После того как мы по ту сторону воли к удовольствию и воли к власти встретились с волей к смыслу, мы сможем исследовать смысл страдания, выходящий за рамки смысла творчества и смысла любви.

Итак, вырисовываются три возможности придать смысл бытию-в-мире: реализуя творческие ценности, ценности переживаний или ценностные установки. Именно выполнение и реализация таких смысловых и ценностных возможностей – то, что требуется от каждого человека и возлагается на него.

Теперь обратимся к вопросу о том, какой смысл в особенности присущ страданию. В моем «Опыте патодицеи»[68] я попытался ответить на возглас Ницше «зачем страдать?» таким образом: в зависимости от того, как человек принимает выпадающие ему страдания, – именно в этом «как» человеческого страдания заключается ответ на вопрос о смысле страдания. В данном случае важна позиция, которую человек занимает по отношению к болезни, установка, с которой он выступает против болезни. Короче говоря, важна правильная позиция, должное восприятие истинной судьбы. Правильно нести судьбу важно – если ты уже не властен что-либо поделать с нею, то все равно можешь что-то поделать с собой. Иными словами, там, где уже ничего нельзя исправить, необходимо принимать судьбу с правильной установкой.

Как же обстоит дело в случае, когда страдание не было судьбоносно-неизбежным, а значит, и неотвратимым, однако в сложившейся ситуации избежать его уже невозможно – короче говоря, в чем может заключаться смысл страдания, которое человек навлек на себя сам? Итак, страдание, возникшее из-за плохих поступков, все равно можно исправить при помощи правильных действий, причем такие действия обычно называются «искупление». Однако что делать, если исправить что-либо невозможно как минимум на уровне искупления, нельзя исправить верными действиями? Тогда речь тем более заходит о правильной установке, но уже не столько о правильном отношении к страданию как таковому, сколько об отношении к вине. Правильное отношение к вине называется раскаянием. Раскаяние – это отношение и установка к себе самому, то есть к более раннему «Я», виноватому «Я». Насколько раскаяние позволяет если не исправить, то как минимум обратить вспять на моральном уровне произошедшее, за что чувствуешь вину, продемонстрировал нам Макс Шелер в своем эссе на эту тему. Идея о том, что раскаяться никогда не поздно, вплоть до последнего вздоха, необыкновенно впечатляюще продемонстрирована в рассказе Толстого «Смерть Ивана Ильича». Это рассказ о человеке, преодолевающем себя именно в раскаянии за свою бездарно прожитую жизнь, он вырастает над собой и достигает внутреннего величия. Это означает, что вплоть до последнего мига ничто окончательно не потеряно. Итак, для биографии каждого отдельного человека справедливо изречение Дж. Джентиле: «В истории нет ничего уже сделанного, есть только то, что еще предстоит сделать».

Теперь мы понимаем, насколько прав был Гёте, сказавший: «Нет в жизни положения, которое нельзя было бы облагородить либо достижением, либо терпением». Следует лишь дополнить его мысль: терпение, как минимум в смысле истинного, стойкого перенесения подлинной судьбы, само по себе является достижением, более того – наивысшим достижением, на которое способен человек. Пусть даже это достижение сводится к тому, что человек находит в себе силы отказаться от чего-то, если на такой отказ его вынуждает сама судьба.

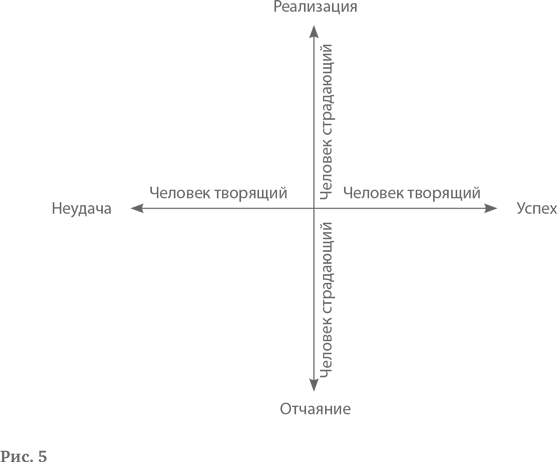

Теперь попытаемся ответить на вопрос, почему смысл, открывающийся человеку через страдание, является наивысшим возможным смыслом. Итак, оказывается, что ценностные установки оказываются гораздо значительнее творческих и переживаемых ценностей, поскольку смысл страдания находится в более высоком измерении, нежели смысл работы и смысл любви. Если исходить из того, что в человеке разумном можно выделить такие составляющие, как «человек творящий», реализующий смысл своего бытия-в-мире в творчестве, «человек любящий», обогащающий свою жизнь смыслом, переживая, встречаясь и любя, а также «человек страдающий», который отвоевывает у жизни смысл, вынужденный развить способность к перенесению страданий. Итак, человек творящий – это так называемый карьерист; он мыслит лишь в категориях успеха и неудачи. Между двумя этими крайностями протекает его жизнь, ориентированная по линии этики успеха. Иначе обстоит ситуация с человеком страдающим: его важнейшими категориями являются отнюдь не успех и неудача, а, напротив, реализация и отчаяние. Однако эти категории находятся на линии, расположенной перпендикулярно линии этики успеха; ведь реализация и отчаяние относятся к другому измерению. Именно этим отличием в измерении объясняется и превосходство реализации и отчаяния; ведь человек страдающий может самореализоваться даже в состоянии исключительной неудачи, полного крушения[69].

Итак, оказывается, что реализация совместима с неудачей, равно как и успех с отчаянием. Но это можно понять лишь с учетом разницы измерений двух пар категорий. Естественно, если бы мы спроецировали триумф человека страдающего, его смысло– и самореализацию в страдании на линию этики успеха, то из-за разницы измерений эта линия отобразилась бы как серия точек, то есть выглядела бы как ничто, как нечто абсурдное. Иными словами, человеку творящему триумф человека страдающего казался бы глупостью и вызывал бы лишь раздражение.

При всем этом ясно, что по сравнению с возможностью овладеть своей судьбой, совершая верные поступки, более приоритетна необходимость правильно относиться к выпадающим на твою долю страданиям и вине. Короче говоря, если даже смысловая возможность, скрывающаяся в страдании, находится на более высоком ценностном уровне, чем смысловая возможность творчества, то есть пусть смысл страдания и обладает приматом, смыслу творчества присущ приоритет; поскольку принимать на себя такое страдание, которое не является судьбоносно необходимым, а которого, напротив, можно было бы избежать, – это не успех, а, скорее, авантюризм.

Как же эти отношения отражаются в плоскости практической медицины, in clinicis? Итак, сказанное означает, что только в неизлечимой болезни скрывается смысл, как бы парадоксально это ни звучало. Если человек страдает от операбельной раковой опухоли, но тем не менее не соглашается на операцию, то это страдание не имеет смысла[70]; скорее в данном случае следует говорить о безответственном страдании. Человеку, оказавшемуся в такой ситуации, потребовалось бы мужество, чтобы решиться на операцию, тогда как человеку, в слепой ярости отрицающему судьбу, которая уготована ему из-за неоперабельной опухоли, потребовалось бы смирение.

Итак, какова же ситуация, в которой кто-либо демонстрирует, как судьба сначала вынуждает его отказаться от возможности реализации творческих ценностей, затем от возможности реализации смысла через переживания, встречи и любовь, так что у него остается одна лишь возможность правильно встретить эту судьбу, как следует на нее настроиться? Опишу эту ситуацию на конкретном примере, который я то и дело привожу – настолько поучительным он мне кажется.

Продемонстрирую на конкретном примере, как совершаются метаморфозы, которые должен претерпеть пациент: от возможности наполнения жизни смыслом, которая находится на переднем плане повседневного осознания среднестатистического бытия-в-мире, к необходимости наполнить свое бытие-в-мире смыслом через страдание, принятие горестной судьбы.

Пациент, страдающий от опухоли спинного мозга, более не может заниматься своей профессией: ранее он был художником-рекламщиком. Итак, творческие ценностные возможности исключаются. В больнице он много читает, усерднее, чем когда– либо, то есть он реализует ценности переживания, впитывая в себя культурные ценности и таким образом наполняя жизнь смыслом. Однако в конце концов его паралич прогрессирует настолько, что он уже не в силах держать в руках книгу и даже носить наушники. Итак, ценности переживания для него также становятся неосуществимы, он чувствует, что приближается конец. Но как он относится к такому финалу? В ту пору я был еще молодым врачом и время от времени дежурил в ночную смену. Во время послеобеденного обхода этот человек просит меня, чтобы ночью я не утруждал себя хлопотами о нем; его единственная забота в этот момент – о том, чтобы у меня спокойно прошла ночь. В последние часы своей жизни этот человек беспокоится не о себе, а о других, например обо мне как о дежурном враче; именно в этом тихом героизме пациент совершает огромное достижение, с которым не сравнится любой рекламный плакат, написанный им ранее, когда он еще был трудоспособен. Теперь он прекрасно прорекламировал, на что способен человек даже в таком безнадежном положении.

Продемонстрирую на другом примере, как не только отказ от работы и связанной с ней смысловой возможности, но и отказ от любви может вынудить человека воспользоваться возможностью реализации смысла, которая открывается в страдании даже при судьбоносном обеднении смысловых возможностей.

Ко мне обращается практикующий врач: год назад умерла его жена, которую он невероятно любил, и он никак не может свыкнуться с этой потерей. Я спрашиваю глубоко удрученного пациента, размышлял ли он о том, что бы произошло, если бы он сам умер раньше жены. «Это немыслимо, – отвечал он, – моя жена была бы в отчаянии». Тогда я заостряю его внимание на следующем: «Видите, вы уберегли вашу жену от этого, ей не пришлось платить ту цену, которая теперь легла на вас, когда вы ее оплакиваете». В тот же миг страдание обрело для него смысл: смысл жертвы.

При этом, разумеется, речь идет не о психотерапии и не о терапии вообще – с фактом, судьбоносным фактом, ничего не поделаешь; зато изменилось отношение к нему! Судьба потребовала от человека отказаться от возможности реализации смысла через любовь, но у него осталась возможность адаптироваться даже к этой судьбе, правильно ее встретить.

Осмысленное страдание всегда направлено за собственные пределы. Оно указывает на то, «ради чего» мы страдаем. Короче говоря, осмысленное страдание – это прежде всего жертва.

Но страдание обладает не только этическим достоинством, но и метафизической значимостью. Страдание делает человека ясновидящим, а мир – прозрачным. Бытие становится проницаемым и переходит в метафизическое измерение.

Бытие прозрачно: человек смотрит сквозь него, оно позволяет ему, страждущему, взглянуть в самое основание. Человек, оказавшийся перед бездной, смотрит в глубину, причем на дне этой бездны он усматривает трагическую суть бытия-в-мире. Ему открывается следующее: человеческое бытие в глубочайшем и в последнем приближении есть страдание, все существо человека направлено на то, чтобы быть человеком страдающим, Homo patiens.

Как выглядит образ человека на чисто биологическом уровне? Самое высокоразвитое млекопитающее? Млекопитающее, освоившее прямохождение? Дерзай знать, таков его императив, осмелься быть разумным! Итак, мы на это пошли. Мы попытались абсолютизировать разум; Просвещение буквально обожествило его.

Этой биологической трактовке человека противостоит ноологическая. Человеку разумному противопоставляется человек страдающий. На императив «дерзай знать» мы отвечаем другим: «дерзай страдать»!

Эта решимость, мужество к перенесению страданий – вот что действительно важно[71].

Итак, оказывается, что реализация ценностных установок есть не что иное, как реализация возможного смысла необходимого страдания[72].

Эскапист избегает необходимых страданий, а мазохист стремится к ненужным страданиям.

В чем заключается суть мазохизма? Он подменяет неудовольствие удовольствием! Мазохисту противопоставляется человек, превращающий страдание в достижение. Он, будучи равноудален от жалости к себе и от мазохизма, нацеливает страдание, чем отличается от человека, склонного жалеть себя, причем делает он это не в качестве самоцели, как мазохист. Напротив, он трансцендирует страдание, а уже через это определяет цель того, ради чего страдает, то есть чем-то жертвует. Обретая смысл при помощи жертвы, он проецирует страдание из плоскости фактического в плоскость экзистенциального.

Итак, попытаемся ответить на вопрос: можно ли истолковать смысл страдания? Здесь мы углубляемся в проблематику патодицеи, на которую будем ориентироваться вместо теодицеи, причем именно потому, что теодицея обречена на провал; ведь если, по аргументации теодицеи, страдание необходимо для очищения человека, а зло допускается Богом, чтобы на его фоне добро просматривалось еще более выразительно, то такая аргументация позволяет задать следующий вопрос, более глубокий, чем вышеприведенные основания и мотивы, а именно почему Бог всемогущий сразу не создал человека таким, чтобы он, человек, вообще не нуждался в очищении через страдание, а также не создал такого мира, в котором не нужны были бы вышеописанные контрасты?

Единственное приличествующее человеку отношение к проблематике патодицеи или даже теодицеи – это отношение Иова, склонившегося перед тайной, и вдобавок отношение Сократа, который хотя и признавался в знании, но лишь в знании того, что ничего не знает.

Однако может сложиться впечатление, как будто наши рассуждения касаются только философов и поэтов, а не самых обычных маленьких людей, таких как те двое солдат ООН, которые были ранены в Корее, а затем, находясь в госпитале, побеседовали с одним, я бы сказал, метафизически скандальным репортером, который спросил их, в чем они усматривают смысл своих ранений и страданий. Один солдат ответил: «Люди слишком много спрашивают», а второй сказал: «Господу виднее, как поступить с нами». Я считаю, что они ответили в иовическо-сократическом духе. Бывают такие вопросы, которые просто неверно сформулированы – и вера, затмевающая любой возможный ответ.

Все-таки кажется уместным прибегнуть хотя бы к иллюстрациям и аналогиям. В качестве такой аналогии напрашивается сравнение ситуации с золотым сечением. По правилу золотого сечения меньшая часть относится к большей точно так же, как большая – к целому. Итак, не аналогичное ли отношение возникает между зверем и человеком и человеком и Богом? Как известно, для зверя постижима только природа, тогда как человек «обладает миром» (Макс Шелер); но человеческий мир относится к высшему миру точно так же, как звериная природа – к человеческому миру. В то же время это означает: равно как зверь практически не в состоянии понять человека и человеческий мир с уровня своей природы, так и человек едва ли может заглянуть в высший мир, чтобы понять Бога и вообще проследить его мотивы.

Возьмем, к примеру, собаку; если ей указать куда-либо, то она смотрит не в направлении, куда указывает палец, а на сам палец, а то и пытается цапнуть за палец. Собака не может понять, что указательный жест – это символ. Но не то же ли самое происходит с человеком? Разве не бывает, что человек, увидев «знак» судьбы, выпадающий ему, не понимает этот знак, начинает спорить с судьбой? Он тоже «цапает ее за палец»…

Смысл «целого» – продолжая аналогию с золотым сечением – мы, люди, разумеется, не в силах постичь, как минимум мы не можем об этом думать, а можем лишь верить в это. Поэтому мы понимаем слова, произнесенные однажды Альбертом Эйнштейном на Принстонском теологическом семинаре: «Разум сам по себе не может разъяснить смысл конечных фундаментальных целей». Но мы вынуждены прибегать к вере, а не к «простому мышлению»; однако что же такое вера в конечном итоге, если не решительное узнавание – узнавание, само оказывающееся на чаше весов? Вера – это не мышление, уменьшенное с поправкой на реальность обдумываемого, а мышление, увеличенное с поправкой на экзистенциальность мыслящего.

К кому относится такое решение? Что решает такое узнавание? Является ли «целое» бытие бессмыслицей либо обладает сверхсмыслом[73]: стоит ли за ним какой-то смысл, выходящий за пределы наших конечных человеческих возможностей постижения? Причем речь идет о таком смысле, который включал бы в себя и, казалось бы, бессмысленные страдания. Такой смысл, естественно, был бы абсолютно невыразим словами, но что бы это в свою очередь означало? Там, где всех слов мало, даже одного слова слишком много.

Коль скоро физиология, рассматриваемая в контексте нашей трактовки измерений человеческого бытия-в-мире, открыта для психологии, а та, в свою очередь, – для, с позволения сказать, ноологии, понимаемой как рассмотрение человеческого бытия-в-мире через духовную экзистенцию, такой способ восприятия, а вместе с ним и экзистенциальный анализ должен оставаться открыт для того измерения, которое объемлет все предыдущие.

Только на уровне высшего мира человеческое страдание обретает окончательный смысл, наполняется сверхсмыслом, выходящим за пределы всяческих возможностей человеческого восприятия.

Дело не в том, что мы, люди, должны принимать на себя бессмысленность бытия-в-мире – за что выступает французский экзистенциализм, а, скорее, в недоказуемости сверхсмысла, с которой нам приходится иметь дело[74].

Если вообще возможно задаваться вопросом о смысле, то следует ставить вопрос о смысле конкретной личности и конкретной ситуации. Вопрос о смысле жизни можно поставить только конкретно, и на него возможен лишь активный ответ. Если мы попытаемся обратиться к исходной структуре мировосприятия, то должны переосмыслить вопрос о смысле жизни в коперниковском ключе: сама жизнь ставит перед человеком вопросы. Человеку не о чем спрашивать, он сам держит ответ перед жизнью, несет ответственность перед ней. Однако ответы, которые дает человек, могут быть лишь конкретными ответами на конкретные «жизненные вопросы». Эти ответы даются в ответственности бытия-в-мире. В самой своей экзистенции человек «формулирует» ответы на ее вопросы.

Казалось бы, парадоксальный примат ответа над вопросом основывается на самоощущении человека, воспринимающего себя как ответчика. Но религиозный человек переживает бытие-в-мире не просто как конкретную задачу, но как личное поручение, которое дано ему личностью, то есть сверхличностью. Поэтому он воспринимает эту задачу как прозрачную, а именно трансцендентную; только он может «сказать жизни „Да!“» в любых условиях и обстоятельствах, вопреки всему, даже нужде и смерти.

Если смысловой вопрос ставится конкретно, то этот вопрос ситуативен; таким образом, вопрос касается лишь относительного смысла. Если бы смысловой вопрос относился к целому, то сразу стал бы бессмысленным. Человек не в состоянии ответить на вопрос об абсолютном смысле. Ведь поскольку целое как таковое является необозримым, смысл целого неизбежно выходит за границы возможностей человеческого постижения. Поэтому смысл целого невозможно ни высказать, ни хотя бы приблизительно указать – оно может быть выражено только как пограничное понятие, так что мы можем сказать: целое не имеет смысла – оно обладает лишь сверхсмыслом.

Осуществление смысла, который я могу себе вообразить, зависит от моего образа действий и бездействий: в зависимости от того, что я делаю или допускаю, что-то может произойти или не произойти; но сверхсмысл реализуется независимо от всех моих поступков; при моем содействии или без него, с моим участием или в обход моей деятельности. Короче говоря, история, в которой реализуется сверхсмысл, происходит либо благодаря моим действиям, либо на фоне моего бездействия.

Но мы должны верить не только в сверхсмысл (что логически неизбежно), но и в сверхбытие: такое бытие, в котором скрыто прошедшее так, что благодаря своему бытию-в-прошлом оно уберегается и спасается от прошлого; ведь прошедшее сохраняется в прошлом, там оно оказывается неподвластно прошлому, а мы сами возносим свершившееся в наше минувшее, запечатлевая его там. Теперь мы понимаем смысл изречения Лао-цзы: «Выполнить задание – означает увековечиться». Это справедливо не только для творческих ценностей, но и для ценностей переживания, которые, возможно, нам доведется реализовать. Ведь, как сказал поэт, «пережитое тобой у тебя не сможет отобрать никакая сила в мире». В конце концов, аналогичное утешение справедливо и в случае пережитых страданий.

Как правило, человек наблюдает лишь жнивье прошлого: перед ним открывается поле, уставленное амбарами с прошлым. В бытии-в-прошлом как раз ничего не теряется безвозвратно, а, напротив, все неистребимо сохраняется. Однако не только в творчестве мы наполняем амбары нашего прошлого, осуществляем смысл и реализуем ценности, но делаем это и в переживании, и в страдании. Страдание – это достижение. Смерть – это урожай. В действительности ни страдание, ни вина, ни смерть – ни один из компонентов этой трагической триады не может отнять у жизни ее смысл[75].

Если бы мы были бессмертны, то могли бы с полным правом откладывать любое дело на неопределенный срок, никогда бы не возникало необходимости сделать его прямо сейчас. Однако ввиду наличия смерти как непреодолимой границы нашего будущего и предела наших возможностей мы вынуждены использовать отмеренное нам время и не упускать выпадающих нам уникальных возможностей, тогда как вся жизнь представляет собой их «конечную» сумму.

Итак, конечность, временность является не только существеннейшим признаком человеческой жизни, но и определяющим компонентом ее смысла. Смысл человеческого бытия-в-мире коренится в его необратимом характере. В принципе, экзистенциально– аналитическую максиму можно было бы выразить в форме следующего императива: живи так, словно живешь уже во второй раз и в первый раз совершил все возможные ошибки. Следуя этой формуле, человек моментально осознает всю величину ответственности, которую он несет в каждый момент своей жизни.

Нельзя вымарать из мира ничто, однажды произошедшее; не обретает ли что угодно значение хотя бы потому, что оно уже имело место в мире?

Что же делать, если амбары пустуют – что, если вся жизнь представляет собой один большой неурожай?

Мы, врачи, каждый день и каждый час рабочего времени имеем дело с людьми, которые вынуждены смиряться с такими неурожаями собственного бытия-в-мире. Мы видим дряхлеющих людей, видим женщин, остающихся бесплодными. Эти люди не ориентируются в метаклинической подоплеке нашей врачебной деятельности, поэтому мало что помогает им справиться с отчаянием. Мы должны показывать им и видеть сами, насколько сильно их отчаяние сводится к своеобразному затмению, к гипертрофированному восприятию единственной ценности, действия, как будто все остальное лишено ценности. Так, если продолжать пример с бесплодной женщиной, считается, что весь смысл жизни женщины сводится лишь к тому, может ли она иметь мужа и детей. Словно жизнь незамужней женщины, оставшейся бездетной, не может скрывать в себе каких-либо иных смысловых и ценностных возможностей. Словно вообще весь смысл жизни заключается в том, чтобы ее продолжить. Однако нет ничего более бессмысленного, чем давать продолжение бессмысленной жизни.

Нам известен один человек, который попал в концлагерь и попытался тайно пронести с собой туда готовую рукопись своей книги, труд всей жизни, чтобы сохранить ее до лучших времен[76]. Оказавшись перед лицом неминуемой гибели, он сначала отчаялся из-за того, что уже ничего не сможет опубликовать. Ему было суждено отказаться от шанса сделать копию со своего текста, что в данном случае означало путем внутренней борьбы прийти к убеждению: чего бы стоила такая жизнь, весь смысл которой сводился бы к возможности или невозможности опубликовать книгу. Хотя ему и было тяжело на душе, но, пусть и через эту боль, ему стало ясно, что таков уж этот смысл жизни, что он реализуется даже в момент крушения, в пустоте амбаров – а, значит, и в пустоте ящиков письменного стола, куда мы откладываем и где привыкли хранить наши рукописи…

В концлагере я однажды повстречал двоих людей, жаловавшихся на то, что они уже больше ничего не ждут от жизни. Я же попытался донести до них, что неверно задавать себе вопрос «чего я жду от жизни?», а нужно формулировать вопрос так: «кто или что ожидает меня – человек или работа, личность или вещь?». И кто ожидает от меня чего-то, например, что в по-настоящему безнадежной ситуация я достойно встречу выпавшее мне мученичество… ведь случаются такие ситуации, когда становится совершенно ясно, что уже не будет возможности вернуться к работе, еще раз увидеться с человеком, что действительно тебя уже никто и ничто не ждет. С точки зрения всякой этики успеха любой героизм в подобной ситуации казался бы бессмысленным. Зачем быть героем, если никому от этого нет проку, и более того – никто об этом даже не узнает? Но религиозный человек и в такой ситуации не поддастся отчаянию, так как знает, что еще остается Бог, который чего-то от него ожидает. Задача выстоять вопреки любой безнадежности обретает смысл тогда и только тогда, когда ощущаешь, что за тобой наблюдает невидимый зритель и свидетель.

Только перед лицом Бога, только с пониманием того, что именно перед ним человек отвечает за вверенное именно этим Богом выполнение конкретного личностного смысла, включающего в себя в том числе и смысл страдания, человеческое бытие-в-мире выносится в то измерение, где становится безусловно стоящим прожитой жизни: в любых условиях и при любых обстоятельствах.

Поэтому и в таких обстоятельствах, как болезнь, пусть даже неизлечимая, более того – неизлечимая душевная болезнь, человеческое бытие-в-мире остается стоящим этой жизни, даже если кажется, что такую жизнь иначе как «пропащей» не назовешь.

Возможно, читатель удивится, но даже если потенциально безнадежный психически больной человек утратит всякую социальную ценность, он сохранит достоинство и тем самым заслужит наше глубокое уважение[77]. Это уважение тем более велико, поскольку человек душевнобольной; ведь ценностный статус человека страдающего выше, чем у человека творящего. Несмотря на всю ущербность, жизнь его – какая угодно, но не «пропащая», а совсем наоборот. Таинственным и скрытым от нас образом она оказывается в высшей степени насыщена смыслом и достойна того, чтобы ее прожить!

К нам поступает мужчина в возрасте около 60 лет, страдающий от дефектного и конечного состояния после раннего детского слабоумия. Он слышит голоса, то есть испытывает акустические галлюцинации, он аутист, целыми днями практически ничего не делает, а только рвет бумагу. Таким образом, казалось бы, жизнь его совершенно бессмысленна. Если бы мы попробовали применить к нему систему «жизненных задач» по Альфреду Адлеру, то пришли бы к выводу, что наш пациент – так называемый идиот – не выполняет ни одной из этих задач. Он не ходит на работу, практически исключен из общества, о половой жизни, любви и браке в его случае также не может быть и речи, во всем этом ему отказано. Но все-таки какое своеобразное, причудливое обаяние исходит от этого человека, из самого сердца его человечности, которое оказалось не повреждено психозом. Мы видим перед собой не человека, а глыбу! В ходе одной из бесед он вдруг неожиданно вспыливает, но в последний момент овладевает собой. Тогда я спрашиваю его словно невзначай: «Ради кого же вы сдержались?» И он мне отвечает: «Ради Бога…» В этот момент мне вспомнились слова Кьеркегора: «Даже если само безумие будет держать у меня перед глазами шутовской колпак – все равно, даже в этом случае, я могу спасти свою душу, если любовь моя к Богу побеждает во мне». Только когда оказываешься перед необходимостью принять самую безутешную и беспросветную судьбу – «ради Бога», как показал нам своим примером наш пациент-«идиот» – лишь тогда можно сказать жизни «Да!» вопреки любым обстоятельствам, даже самым неприглядным и незавидным.

Перед нами прошла жизнь наших пациентов, а еще раньше пример того, как следует жить, нам показали пророки. Палестинские крестьяне библейской эпохи жили в совсем иных условиях, нежели пациент, страдающий от раннего детского слабоумия, люди, оказавшиеся узниками концлагерей или военнопленными. Этим крестьянам выпадали совершенно иные невзгоды, кризисы и катастрофы, нежели пограничные ситуации, приходившиеся на первую половину нашего столетия. Тем людям было не до неизлечимых психозов и не до рукописей, которые не удается опубликовать; они в прямом, а не в переносном смысле имели дело с пустыми амбарами и с неурожаями. И все-таки пророк Аввакум – во имя Бога – говорит жизни «Да!»: «И если бы смоковница не расцвела, и не было бы ни одной ягоды на виноградных лозах, и олива не принесла бы плодов, и нива не дала бы пищи, пускай ни одной овцы не осталось бы в загоне, и не было бы скота в стойле – но и тогда буду я ликовать и радоваться во славу Господа моего»[78].