Парадигма эксперимента – это план исследовательской экспедиции. Она не гарантирует никаких находок, не предсказывает общую сумму затрат на это предприятие, а просто создает точку входа на неизведанную территорию. Со времен Второй мировой войны парадигмы экспериментов социальной психологии позволили изучить три важнейших человеческих конфликта. Каждый ставит личность перед дилеммой и дает личности возможность разрешить ее либо в соответствии с моральными ценностями, либо нет. Первый – дилемма истины-конформности, которая изучалась в ходе эксперимента Аша по влиянию группы. Второй – конфликт альтруизма и личных интересов, систематически исследованный в трудах Латане и Дарли. А третий – конфликт между властью и совестью, который я изучал в ходе своих экспериментов по подчинению.

Каждая парадигма ставит перед личностью задачу: должен ли я говорить правду или соглашаться с группой? Должен ли я помогать другим в беде или оставаться выше этого? Должен ли я ударить током невинного человека или ослушаться власти? Эти задачи изобрели не социальные психологи. Это неизбежные дилеммы, присущие человеческому бытию. С ними сталкивается каждый – просто потому, что он член общества.

У этих экспериментов есть существенная общая техническая особенность. В каждом случае зависимая переменная – это морально значимый поступок. Таким образом, эксперименты становятся значимы prima facie, поскольку показывают, что переменные увеличивают или понижают количество совершаемых поступков, а это не только конкретно и измеримо, но и говорит о важных человеческих ценностях. Однако в окончательном анализе вклад социальной психологии носит скорее интеллектуальный, нежели моральный характер. Он показывает, что образ действий в каждой ситуации не объясняется простыми моральными суждениями, а опирается на анализ ситуационных составляющих каждой дилеммы.

Истоки исследования подчинения как лабораторной парадигмы подробно описаны далее. Однако лабораторная парадигма всего лишь обеспечила научное выражение более общей озабоченности властью – озабоченности, которую в моем поколении из-за ужасов Второй мировой войны волей-неволей ощущает каждый, особенно если он еврей, как я. Вот как социальный критик Сьюзен Зонтаг описывает свою реакцию, когда она в первый раз увидела фотографии из лагерей смерти:

Первая встреча с фотографическим отчетом о том, страшнее чего не может быть, – это своего рода откровение, вероятно, единственное откровение, доступное сегодня людям: отрицательное богоявление. Для меня это были фотографии из Берген-Бельзена и Дахау, на которые я случайно наткнулась в книжном магазине в Санта-Монике в июле 1945 года. Я еще никогда не видела ни на фотографиях, ни в жизни ничего, что поразило бы меня так остро, глубоко, мгновенно. С тех пор мне представляется, что я имею право считать, что моя жизнь раскололась на две части – до того, как я увидела эти фотографии (мне было 12), и после. Они изменили мою жизнь, хотя что именно на них было, я поняла лишь несколько лет спустя.

Влияние холокоста на мою собственную психику пробудило во мне интерес к изучению подчинения и подтолкнуло к выбору конкретной формы для исследования.

«Некоторые условия подчинения и неподчинения власти» – это обзор экспериментов по подчинению, до публикации моей книги,[10] представлявший собой самое полное описание исследования. Статья была опубликована в «Human Relations» в 1965 году, потом перепечатана в «The American Journal of Psychiatry», и тогда ее раскритиковали Мартин Орн и Чарльз Холланд. Они применили к исследованиям подчинения анализ «требуемых характеристик». Вскоре после этого меня пригласили провести коллоквиум в Пенсильванском университете. Я предложил сделать это в форме дебатов между мной и профессором Орном. Доктор Орн любезно согласился, и мы, наверное, оба были потрясены, когда увидели, что в аудитории столпилось несколько сотен зрителей, с нетерпением ожидавших гладиаторских боев. Дебаты вышли отличные, прошли на самом высоком уровне и в конечном итоге поспособствовали более глубокому пониманию проблемы. Мое мнение по этому вопросу подытожено в статье «Интерпретация подчинения. Ошибки и доказательства» («Interpreting Obedience: Error and Evidence»), которая вышла в 1972 году.

Акты подчинения и неподчинения можно изучать в лаборатории, однако главное их воплощение – это все же реальный мир. Эксперименты были начаты в 1960 году. Пять лет спустя страна увязла в непопулярной войне в Юго-Восточной Азии, и тысячи молодых людей, чтобы избежать призыва, бежали в Канаду, но были и такие, кто объявил о своих антивоенных взглядах и отправился в тюрьму. Во время вьетнамской войны психиатр Уиллард Гейлин опросил многих из этих отказников, и меня попросили написать рецензию на его книгу «Противники войны в тюрьме» (Willard Gaylin. «War Resisters in Prison») для «The Nation» (см. «Мятежные шестидесятые», с. 120).

Социальная психология – дисциплина кумулятивная. Исследователи с разными творческими способностями, у кого больше, у кого меньше, опираются на достижения предшественников. Недавно доктор Ричард Эванс в интервью[11] задал мне вопрос об экспериментах-предтечах исследований подчинения, а затем перешел к обсуждению этических и социальных выводов из этих исследований. Приведу отрывок из этого интервью, разговорный язык и интонацию которого я сделал несколько более официальными.

ЭВАНС: Один из ваших экспериментов привлек внимание широкой публики. Он, можно сказать, вырос из исследования влияния группы: в нем вы проверяли, как поведут себя люди под давлением экспериментатора, ученого в чем-то вроде лаборатории. Как получилось, что вам пришел в голову такого рода эксперимент? Может быть, коротко расскажете нам?

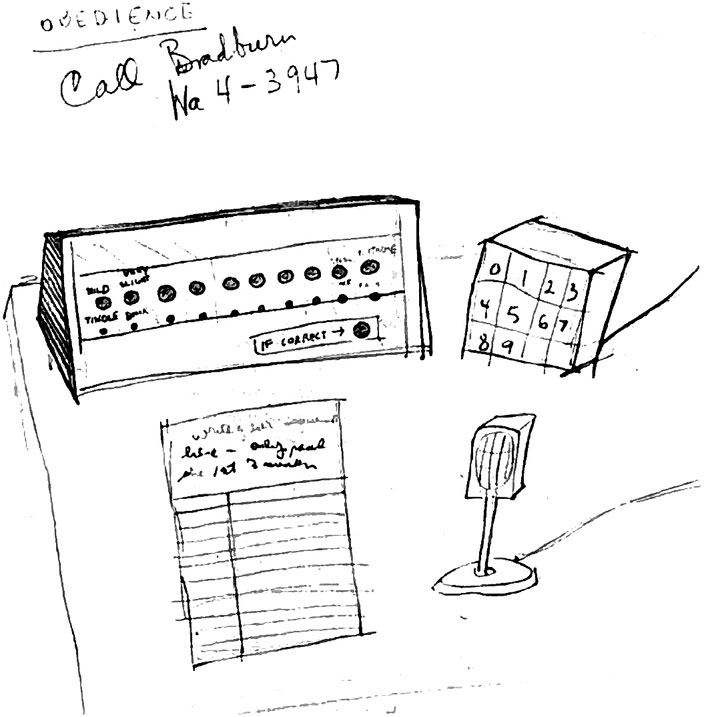

МИЛГРЭМ: Когда у тебя возникает идея, у нее очень часто бывает несколько источников. Она не обязательно линейно следует из того, чем ты занимался раньше. В 1950–1960 годах я работал у Аша в Принстоне, в Нью-Джерси. И много думал о его эксперименте по изучению влияния группы. Его эксперименты критиковали, в частности, за то, что им недоставало очевидной значимости, – ведь если испытуемые в ходе эксперимента выносят суждения о длине отрезков, очевидно, что это для них не очень важно. Поэтому я спросил себя: как сделать из этого эксперимент, более значимый с общечеловеческой точки зрения? Я подумал, что, если вместо того, чтобы влиять на суждения о длине отрезков, группа потребует от человека чего-то значительно более важного, это станет шагом к тому, чтобы поведение, вызванное влиянием группы, приобрело очевидный вес и смысл. Я задался вопросом, может ли группа заставить человека быть жестоким к другому человеку… И представил себе ситуацию, очень похожую на эксперимент Аша, в которой участвуют много подставных лиц и один наивный испытуемый, и у них будут не отрезки на карточке, а по электрогенератору у каждого. Иначе говоря, я превратил эксперимент Аша в опыт, в ходе которого группа будет наносить человеку все более сильные удары током, и вопрос был в том, в какой степени личность последует за группой. Это еще не эксперимент по изучению подчинения власти, но все же мысленный шаг в том направлении.

Рис. 1.

Потом я задумался, как все это организовать. Что будет в такой ситуации служить контролем? В эксперименте Аша контролем служила доля верных суждений, которые выносит человек в отсутствие давления группы. Тогда я сказал себе: «Хорошо, наверное, мне придется изучать человека в такой ситуации в отсутствие влияния группы. Но тогда что заставит его повышать силу ударов? То есть какова будет та сила, которая заставит его повышать напряжение?» И тут мне пришло в голову: «Ага, наверное, экспериментатору придется приказывать наносить удары все сильнее и сильнее. Интересно, далеко ли зайдет человек, если экспериментатор велит ему повышать силу ударов?» Тут я понял, что именно эту проблему и буду исследовать. Для меня это был очень волнующий момент, поскольку я понял, что, хотя вопрос очень прост, именно он позволит провести точное, количественно измеримое исследование. Сразу видно, какие переменные надо изучать, а независимой переменной будет то, насколько далеко зайдет испытуемый при нанесении ударов.

ЭВАНС: Давайте немного конкретнее. Можно говорить о власти в лице экспериментатора, а можно – о влиянии группы, о согласии с группой. Здесь есть очень интересное различие.

МИЛГРЭМ: Есть и общие черты, и различия. Общего здесь то, что в обоих случаях мы имеем отказ от личного мнения перед лицом внешнего социального давления. Однако есть и совсем другие факторы. Мне нравится называть происходящее с испытуемыми Аша конформностью, а то, что происходит в моем эксперименте, – подчинением. Как показывает эксперимент Аша, в случае конформности группа не требует в явном виде, чтобы испытуемый с ней соглашался. Более того, если бы группа явно потребовала от испытуемого согласиться с ней, это, вероятно, придало бы ему сил сопротивляться. Отдельные члены группы Аша высказывают свои суждения; испытуемый ощущает их влияние и необходимость согласиться с ними, однако никто не настаивает на этом открыто. В ситуации подчинения экспериментатор открыто требует определенных поступков. Это первое различие.

Второе очень важное различие – то, что при конформности, как показывает эксперимент Аша, имеешь дело в основном с процессом, конечный продукт которого – гомогенизация поведения. Давление нацелено не на то, чтобы ты был лучше меня или хуже меня, а на то, чтобы ты был такой же, как я. Подчинение возникает из дифференциации социальной структуры. Начинаешь не с предположения, что все мы одинаковы, – у одного из участников изначально статус выше. И тебе надо не повторять его действия, а исполнять его приказы. И это ведет не к гомогенизации поведения, а к своего рода разделению труда.

Есть и еще одно различие, очень важное с точки зрения психологии. После того как испытуемые проходили эксперимент Аша и отвечали на вопросы экспериментатора, они практически всегда отрицали, что поддались группе. Даже если им указывали на ошибки в суждениях, они, как правило, приписывали их собственной невнимательности. Однако эксперимент по подчинению дает противоположный результат. Испытуемые отказываются от всякой ответственности за собственные поступки. Поэтому я думаю, что, конечно, у этих экспериментов есть общие черты. В обоих случаях мы имеем дело, так сказать, с отказом от личной инициативы перед лицом внешнего социального давления. Однако есть и существенные различия.

Да и с более общей философской точки зрения это тоже совсем разные эксперименты… Конформность – природный источник общественного контроля при демократии, поскольку ведет к подобной гомогенизации. Однако подчинение в предельных случаях – естественное воплощение фашистских систем, поскольку начинается оно с признания, что у разных людей разные права. Не случайно, что именно в фашистской Германии подчинение ценилось так высоко, а основой философии при этом служила идея высших и низших рас – я хочу сказать, что это всегда неотделимо друг от друга.

ЭВАНС: В качестве примера приведу исследование, в котором мы с вами сейчас участвуем; речь идет о весьма интересном явлении в нашей культуре – о курении. У нас накопились достаточно надежные доказательства, что курение, вероятно, – это реакция на давление среды, и именно это мы и будем изучать. С другой стороны, есть очень занятный факт: власти всячески подчеркивают, что эта привычка ведет к сердечно-сосудистым заболеваниям, раку и прочая и прочая. То есть налицо и давление среды, и авторитет власти. Как бы вы решили эту задачу в терминах различий, о которых вы только что говорили?

МИЛГРЭМ: Я попробую. Прежде всего, слово «власть» имеет много оттенков. Если мы говорим о власти как о медицинском авторитете, то имеем в виду специалистов, обладающих профессиональными знаниями. Это не совсем та власть, которую я изучал, – власть, при которой считается, что один человек имеет право контролировать поведение другого. Когда подросток слышит, как с экрана телевизора человек, наделенный властью, говорит, что курить нельзя, он не воспринимает как факт, что этот человек имеет право контролировать его поведение. Во-вторых, по-прежнему налицо конфликт между давлением среды и авторитетом власти. В ходе одного моего эксперимента было показано, что равноправные испытуемые в экспериментальной ситуации восстали против экспериментатора и подорвали его власть. Думаю, тут то же самое: на вас давит власть, но одновременно влияет и среда, и это иногда нейтрализует влияние власти. Только когда, как в моем эксперименте, у тебя есть власть, которая в ходе основного эксперимента действует совершенно свободно, безо всяких встречных влияний, кроме протестов жертвы, получаешь чистейшую реакцию на влияние власти. Разумеется, в реальной жизни сталкиваешься с огромным количеством противоборствующих сил, которые сводят друг друга на нет.

ЭВАНС: Разумеется, вы прекрасно понимаете, в числе прочего, что отчасти из-за давления конгресса, отчасти из-за – как бы так выразиться? – некоторых вторичных морально-этических соображений в науке о поведении мы все сильнее и сильнее задумываемся, на что мы имеем право при работе с испытуемыми. Когда вы проводили то, первое исследование подчинения власти, очевидно, что вы действовали целиком и полностью в соответствии с этическим кодексом тогдашних психологов. Вы должным образом инструктировали испытуемых, жертвам на самом деле не причиняли никакого вреда и так далее. Однако сегодня при работе с испытуемыми мы очень сильно опираемся на так называемое «информированное согласие», а это ставит исследователя перед весьма сложной проблемой. Например, как бы вы поступили, если бы тот эксперимент пришлось проводить в соответствии с нынешними этическими стандартами «информированного согласия»? Скажем, вы собираетесь провести эксперимент, в ходе которого испытуемые подвергнутся некоторому стрессу. Стрессом может быть и то, что вы собираетесь приказать испытуемому ударить кого-то током.

МИЛГРЭМ: Ну, прежде всего, до начала эксперимента никогда не знаешь, будет стресс или нет.

ЭВАНС: Согласен, это верно подмечено.

МИЛГРЭМ: Испытуемый должен принять решение, однако мы не знаем, сопровождается ли это стрессом. Самая суть экспериментов в том и состоит, что самое интересное не узнаешь, пока не проведешь опыт. Так что говорить об «информированном согласии» – значит исходить из предположения, что тебе заранее известны фундаментальные результаты эксперимента, а в моих исследованиях так просто не бывает. Это одна сторона проблемы, но не проблема в целом. Дело еще и в том, что в ходе этих экспериментов я прибегаю к дезинформации, к мистификации. Например, в ходе эксперимента по изучению подчинения жертва не получает удары током, хотя испытуемому говорят, что получает. Более того, это эксперимент по изучению подчинения, в центре которого стоит именно испытуемый, а не жертва, однако легенда призвана отвлечь от этого внимание. Как проводить эксперимент, если мы заранее расскажем испытуемым, как все будет? Подробности выдавать ни в коем случае нельзя. В принципе, можно разработать систему, при которой испытуемым будут говорить в общих чертах, что их приглашают поучаствовать в психологическом эксперименте и что в психологических экспериментах иногда прибегают к мистификации. Иногда возникает стресс. Вероятно, можно создать банк испытуемых, которых задействуют в эксперименте не прямо сейчас, а когда-нибудь потом. Затем их пригласят на эксперимент, снабдив общими указаниями, что все это может возникнуть в ходе эксперимента, но не обязательно. Это один способ решения проблемы…

ЭВАНС: Разумеется, если речь идет об информированном согласии, необходимо сделать оговорку, что мы, в конце концов, работаем в ситуации чисто феноменологической. Как можно дать информированное согласие заранее, когда участвуешь в эксперименте, где общую массу чувств, переживаний и ощущений – и даже боли – на самом деле невозможно облечь в слова?

МИЛГРЭМ: Да, думаю, в какой-то степени это правда, и к тому же зачастую до эксперимента человек не знает, что его ждет. Реакция на подобные ситуации может быть разнообразной. 90% испытуемых реагируют совершенно спокойно, а кто-то вдруг разволнуется. Однако давайте разберемся: разве психология исключает стресс и возбуждение из своей сферы исследований? Неужели мы и в самом деле хотим сказать, что какие-то отрицательные эмоции не надо изучать? Думаю, на этот вопрос еще нужно ответить, однако лично я голосую за «нет». В то же время я не хочу оказываться в положении, когда буду вынужден сказать, что готов на эксперименты любого рода.

ЭВАНС: Удивила ли вас реакция на ваш эксперимент по изучению подчинения?

МИЛГРЭМ: Должен сказать, что поток критики, хлынувший в ответ на мой эксперимент, меня совершенно обескуражил. Я считал, что задаю совершенно законный вопрос. Насколько далеко зайдет человек, если его попросят наносить другому человеку все более сильные удары током? Я думал, решение зависит от личности испытуемого. Возможно, не следовало начинать исследование со столь наивного вопроса. Да, в ходе эксперимента применялась дезинформация. Я бы не назвал это обманом, поскольку это само по себе предполагает какой-то базовый мотив. Ведь главная мистификация в ходе эксперимента состояла в том, что жертва не получала ударов током. Можно было бы последовать примеру исследователей, изучавших условные рефлексы по избеганию травм, когда людей, в сущности, доводили ударами тока чуть ли не до тетании. Я решил так не делать. Мне кажется, мистификация применялась ради благих целей.

Уверен, что большинство замечаний коренится в результатах эксперимента, даже если сами критики этого не понимают. Если бы все испытуемые отказывались участвовать в опытах после самого легкого или умеренного удара, это был бы весьма обнадеживающий результат, – и кто бы стал протестовать? Более того, я бы сказал, что в наши дни появилась тенденция намекать на преступные наклонности экспериментатора. Между тем я как человек и даже как профессионал был бы очень рад, если бы испытуемые покидали эксперимент после легких ударов.

ЭВАНС: Вы не ожидали, что они зайдут так далеко?

МИЛГРЭМ: Не ожидал, однако если бы они не были такими послушными, это не остановило бы мою исследовательскую программу. Я бы просто изучал переменные, которые ведут к повышению или снижению уровня подчинения. В сущности, можно сказать, что результаты, которые я получил, ставили палки в колеса дальнейших исследований, поскольку из-за того, что так много испытуемых подчинялись экспериментатору, пришлось вычеркнуть значительное количество переменных. Не удалось получить распределение ответов – то самое колоколообразное распределение, – при котором было бы удобнее всего исследовать эффекты конкретных переменных.

ЭВАНС: Иногда по поводу работ Зимбардо и ваших делались такие утверждения, что было бы, по-моему, только справедливо дать вам возможность высказаться в ответ. Некоторые, особенно журналисты, предполагали, что вы с доктором Зимбардо участвовали в экспериментах, которые были уникальны, интересны и увлекательны, а из-за шума по поводу этической стороны вопроса вам пришлось подводить под них рациональную основу в стремлении экстраполировать из своих находок что-то, что характеризовало бы общую картину. Например, что касается Зимбардо, то теперь он ратует за пенитенциарные реформы, утверждая, что этот маленький эксперимент научит человечество, какая страшная вещь тюрьма. Что же касается вас, то вы более или менее экстраполировали масштабный вопрос об опасностях авторитаризма в американской культуре. В своей книге «Подчинение авторитету» вы его подробно исследуете. Ну, доктора Зимбардо здесь нет и высказаться он не может, а вы что скажете по этому поводу?

МИЛГРЭМ: Самая первая моя статья о подчинении [ «Behavioral Study of Obedience»], которую я написал еще до того, как кто-то успел отреагировать на эксперименты, была посвящена подчинению как социальной проблеме. Так что неправда, что попытка обобщить этот вопрос вызвана критикой его этической стороны. Кроме того, меня несколько беспокоит отсутствие всяческих предположений, что я исходил из благих побуждений и верил в хороший результат. Я убежден, что общество должно подходить к любому начинанию с определенным запасом доброй воли. Мне представляется, что подобного рода критика исходит из убеждения, что исследователи хотели чего-то дурного, а ни в моем случае, ни в случае Зимбардо это наверняка не имеет отношения к истине.

ЭВАНС: Может быть, мы обошли вниманием еще какие-то замечания к этому вашему исследованию, которые вас тревожат?

МИЛГРЭМ: Да, думаю, очень важный вопрос – это вопрос о границах возможного в эксперименте. Я считаю, что многие эксперименты не следовало проводить. Я не против критики, поскольку считаю, что у нее есть своя социальная функция. Исследователь хочет что-то изучать. Общество в лице некоторых критиков ставит ему границы. Думаю, в итоге установится какое-то равновесие между научными и прочими ценностями, но я не считаю, что большинство исследователей – и в том числе, конечно, я, – ограничиваются лишь научными ценностями. Есть тысячи экспериментов, которые могут принести большую пользу с точки зрения расширения знаний, но их никто никогда не станет проводить, поскольку каждый понимает, что они нарушают моральные принципы. Это не значит, что о них никто не думает. Например, эксперимент, в ходе которого новорожденных детей оставляют на необитаемом острове и наблюдают их развитие в течение трех поколений, исходя из предположения, что все они выживут, может оказаться невероятно информативным, но это было бы чудовищно аморально.

ЭВАНС: Перейдем к другой области вашей работы, очень занимательной: есть же еще ваши исследования опыта жизни в больших городах. В ходе прежних своих экспериментов вы изучали подчинение власти и как оно приводит к жестокости, и примерно тогда же стали заметны случаи вроде знаменитой трагедии Китти Дженовезе, когда у нас наблюдается, так сказать, другого рода жуткая реакция на ближнего. Однако в этом случае жестокостью была апатия, а не удары током в условиях эксперимента. Исследования Латане и Дарли (1970), а также множества их последователей позволили тщательно разобраться в природе так называемой апатии стороннего наблюдателя и одновременно задаться вопросом, есть ли в человеческом характере подлинный альтруизм. Открытие этого направления исследований показывают, что налицо основания для некоторого оптимизма. Мне кажется, ваш анализ жизни в больших городах (Milgram, 1970) дает очень широкий и интересный обзор и обобщение некоторых толкований подобного рода, поэтому было бы интересно услышать, что натолкнуло вас на исследования именно в этом направлении.

МИЛГРЭМ: Можно мне сначала провести некоторые параллели между исследованиями сторонних наблюдателей и исследованиями подчинения власти?

ЭВАНС: Да, конечно.

МИЛГРЭМ: В некоторой степени многие работы по изучению феномена стороннего наблюдателя показывают, что с усложнением общества возникают специализированные организации, например, полиция, которые обладают властью в определенных сферах, и тогда люди отказываются от ответственности в их пользу. Ведь в случае Дженовезе все свидетели считали, что это не их дело, не они за это отвечают, а те, кто у власти, то есть полиция, – вот пусть полиция что-то и предпринимает. Случай Дженовезе особенно трагичен еще и потому, что никто даже не сообщил в полицию. Из других работ Латане и Дарли следует и еще один вывод – я сейчас имею в виду в особенности эксперимент с курением. Они показали, что группа людей реагирует на сигнал об опасности с меньшей вероятностью, чем отдельный человек. В сущности, это показывает, как неэффективно функционируют люди в отсутствие власти. Если нет никакой групповой структуры, никакого заранее назначенного лидера, это приводит к полной неэффективности. Понимаете, у всех этих вопросов две стороны. При определенных обстоятельствах от власти очень много пользы. Уверяю вас, в человеческом обществе вообще не было бы никакой власти, если бы она не выполняла важнейшей адаптивной функции.