3. Преобразования Мэйдзи: новые помещики и капитализм

Для правящего класса эпоха Мэйдзи (1868–1912) также означала совместное использование феодальных и капиталистических элементов с целью создания сильного современного государства. Мы сфокусируемся на политическом значении факта замены феодального сюзерена помещиком-капиталистом, причем ее начало отмечалось еще при Токугава. Необходимо выделить это изменение в общем контексте адаптации правящего класса к современному миру, а также те пределы, в которых новые социальные формации заменяли прежние господствующие группы. Для чего нужно провести четкое различие между высшей аристократией, или даймё, и простыми самураями.

Все ведущие историки единодушны в том, что так называемое урегулирование счетов с даймё, произведенное правительством Мэйдзи в 1876 г., оказалось непростительно щедрым. Эта мера, как мы видели, обеспечила новому правительству лояльность даймё, лишив последних исходной экономической базы. В то же время такая мера не позволила ряду великих князей присоединиться к господствующей финансовой олигархии. Приобретенные таким образом фонды сыграли важную роль в развитии капиталистической индустрии [Norman, 1940, p. 911; Reischauer, 1939, p. 68]. К 1880 г. свыше 44 % капитала национальных банков принадлежало новым пэрам, в основном бывшим даймё, и членам императорского двора (кугэ) [Norman, 1940, p. 100]. Приобщившихся к торговле, промышленности и банковской деятельности было немного, но они пользовались большим влиянием. Теперь новая прослойка получила возможность отодвинуть в сторону прежний торговый класс, тогда как в эпоху Токугава эти новые пэры были вынуждены пользоваться его услугами [Scalapino, 1953, p. 93].

Другие занялись сельским хозяйством. За счет обращенных в капитал пенсий они смогли задешево приобрести обширные участки правительственных земель в Хоккайдо и превратиться в крупнейших помещиков [Norman, 1940, p. 99]. Но таких было очень мало. Итогом политики Токугава и «урегулирования счетов» в эпоху Мэйдзи стал переход Японии в современный мир при отсутствии многочисленной группы влиятельных аристократов-помещиков. Строго говоря, после 1880 г. в Японии не было класса крупных юнкеров (при множестве мелких) и никакой замены тем «высоким дубам» (по выражению Э. Бёрка), которые бы своей тенью осеняли рисовые поля. Практически благодаря одному росчерку пера их коллеги, в любом случае малочисленные, перенеслись на век вперед, встав на один уровень с английскими угольными и пивными баронами. Окружение императора в конце XIX в. состояло из бывших лордов, превращенных в капиталистов после обмена феодальных привилегий, немногочисленных старых торговых семей, а также процветающих новых, возвышавшихся над остальными. Тем временем в сельской местности возникал многочисленный новый высший класс землевладельцев, о котором вскоре пойдет речь. Любопытно, что они сами называли себя «средним классом» нового японского общества [Smith, 1960, p. 98].

К 1872 г. среди прежнего класса землевладельцев даймё было очень мало, всего 268 человек. В то же время самураев было достаточно много, едва ли не 2 млн человек, что составляло от 5 до 6 % населения в 1870 г.[179] Судьба этих людей сложилась менее счастливо, а для существенной части самураев – откровенно неудачно. Режим Мэйдзи отменил их социальные, экономические и политические привилегии. Поскольку в 1880 г. самураям принадлежала почти третья часть капитала национальных банков [Norman, 1940, p. 100], утверждение, будто их финансовые требования к правительству получили символическую компенсацию, кажется чересчур поспешным [Smith, 1955, p. 31]. Их совокупный доход с облигаций, полученных в 1876 г., составлял, по оценкам, около трети стоимости выплат за рис, которые они получали в конце периода Токугава [Ibid., p. 32].

Сколько бы представители высших кругов ни восхищались идеями Герберта Спенсера, правительство не могло позволить себе сидеть сложа руки и дожидаться, пока самураи спасут себя сами из своего трудного положения либо вымрут от голода. В любом случае правительство не могло объявить это своей публичной политикой. Не могло оно и позволить себе выплачивать самураям постоянное пособие. По предположению Смита, во многом желание правительства провести программу индустриализации объясняется необходимостью сделать что-то для самураев [Ibid., p. 33–34]. Правительство предприняло также некоторые специфические меры, например оно поощряло сельскохозяйственную мелиорацию, производимую самураями, и предлагало займы для того, чтобы склонить их к занятию бизнесом. По мнению исследователя, подробно изучившего эти меры, властям не удалось обеспечить реальное решение проблемы [Harootunian, 1960, p. 435, 443–444].

Хотя надежность наших источников оставляет желать большего, похоже, что большинство самураев не нашло для себя спасительной гавани в мире бизнеса. Конечно, некоторые из них весьма преуспели, приобретя влияние в бизнесе и политике. Многие пробивали себе дорогу как могли, не гнушаясь ни единой лазейкой в социальной структуре, становясь среди прочего полицейскими констеблями, армейскими офицерами, учителями, адвокатами, журналистами, даже рикшами и воришками [Norman, 1940, p. 75 (n. 70); Scalapino, 1953, p. 95 (n. 3)]. Ключ к их судьбе можно найти в сочинениях современного им политического теоретика (Уэки Эмори), который протестовал против имущественного ценза для избирателей и кандидатов на выборные должности, поскольку эти требования были невыполнимы для большинства самураев – класса, по его мнению, лучше всего подходившего для политической жизни [Ike, 1950, p. 131, 134].

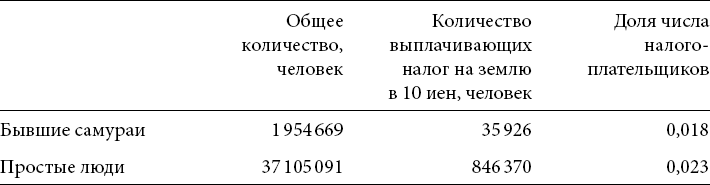

ТАБЛИЦА 1. Выплаты по земельному налогу в Японии в 1887 г.

ИСТОЧНИК: Рассчитано по [La Mazeli?re, 1907, vol. 5, p. 135–136]. На основании одних только цифр можно предположить, что низкий процент бывших самураев, плативших земельный налог в 10 иен, объясняется тем, что многие из них платили большую сумму. Но другие сведения противоречат этому.

В земледелии успехи самураев были едва ли лучше, чем в бизнесе. Большинство из тех, кто взял свои облигации и попытался стать фермером, обнаружили, что не могут составить конкуренцию крестьянам [Smith, 1955, p. 32]. Хотя в течение XIX в. было несколько крупномасштабных фермерских экспериментов, осуществленных энтузиастами из числа бывших самураев, побывавших на Западе, большинство из них провалилось [Dore, 1959, p. 18; Harootunian, 1960, p. 435–439]. Последующие сведения об их судьбе можно извлечь из некоторых цифр по земельному налогу в 1887 г. (см. табл. 1), где также представлена информация об общем числе бывших самураев (сидзоку) и простых людей (хеймины) спустя почти 20 лет после Реставрации. Очевидно, количество людей, претендовавших на статус бывшего самурая, не претерпело существенного снижения, поскольку ранее оно составляло около 2 млн.

Неудача большинства самураев в сельском хозяйстве и промышленности – это еще не конец истории. При Токугава даймё были не единственными землевладельцами. Высшие круги самураев также владели княжествами.[180] Мне не удалось установить количество этих собственников и размер принадлежавшей им земли в конце эпохи Токугава. Вероятно, ни то, ни другое не могло быть значительным. Нам ничего не известно об их экспроприации при «урегулировании счетов» в эпоху Реставрации. Предположительно эта небольшая группа сохранилась в эпоху Мэйдзи, став частью новой аграрной элиты. Еще одну связь с прошлым составляли императорские домены.

С учетом этих ограничений можно заключить, что Япония вошла в современную эпоху без системы крупных поместий, унаследованных с феодальных времен. Существенное неравенство, проявившееся в последующий период, объясняется иными причинами. Класс современных японских помещиков, похоже, вышел по большей части из крестьянства в результате изменений, которые начали происходить в крестьянской экономике в эпоху Токугава. Еще этот режим предпринял важнейший шаг по направлению к современному обществу, лишив большой сегмент правящего класса прямых связей с землей, что рано или поздно произошло во всех промышленно развитых странах. В этих важных отношениях японское общество встало на современный путь с меньшим наследием аграрной эпохи, чем Англия и Германия.

Первые реформы Мэйдзи устранили последние феодальные барьеры для развития коммерческих отношений в сельском хозяйстве. Производительность сельского хозяйства, увеличивавшаяся в конце периода Токугава, продолжала расти. Между 1880 и 1914 г. деревня сумела почти полностью обеспечить растущий спрос на рис, вызванный увеличением населения. Импорт продуктов питания и напитков накануне 1914 г. в целом составил меньшую долю общего импорта, чем в начале 1880-х годов. Этот успех лишь отчасти объясняется увеличением обрабатываемых площадей. Главной причиной стало усовершенствование сельскохозяйственных технологий и более интенсивная культивация [Allen, 1946, p. 57–58, 88].[181] Однако помехой для широкого использования машинной техники в течение долгого времени был атомизированный характер сельского хозяйства в Японии (как и в Китае, где преобладали небольшие крестьянские хозяйства); впервые такая возможность появилась только после Второй мировой войны.

В то же время коммерческие влияния укреплялись, поскольку японское сельское хозяйство постепенно выходило на мировой рынок. В начале 1880-х годов основными предметами экспорта из Японии были шелк-сырец, чай и рис, среди которых шелк-сырец имел намного большее значение [Ibid., p. 87].[182] Реформа налоговой системы в 1873 г. еще сильнее поощрила распространение коммерческих отношений. Для уплаты новых налогов землевладельцы должны были продавать рис [Norman, 1940, p. 161].

После того как барьеры для продажи земли были устранены, произошли многочисленные акты купли-продажи с тенденцией к концентрации земельной собственности в руках ограниченного круга собственников. Однако в отличие от Англии в Японии не было широкого процесса экспроприации крестьянства, в результате которого крестьян вытеснили в города и возникли крупные капиталистические поместья. Вместо этого в условиях японского общества поток коммерциализации усилил прежние тенденции к созданию системы, в которую входили помещики (по западным меркам в основном мелкие), арендаторы и независимые собственники.

Между Реставрацией Мэйдзи и завершением Первой мировой войны японское сельское хозяйство достигло того, что можно справедливо рассматривать как пример успешной адаптации к требованиям современного индустриального общества, – успешной по крайней мере в строго экономическом смысле. После войны обозначились некоторые внутренние недостатки. В данный момент им можно не уделять внимания, хотя необходимо помнить о том, что они входили в цену предшествующего успеха. Успех адаптации был выдающимся достижением, поскольку его удалось достичь без какой-либо революции, мирной или насильственной, в аграрных социальных отношениях. Того же самого на протяжении вот уже полутора десятилетий безуспешно пытается добиться Индия, поэтому нам стоит подробнее остановиться на причинах японского успеха. Некоторые цифры помогут получить грубое представление о его масштабе. Около 1955 г. урожайность в Индии была примерно на уровне Японии 1868–1878 гг. и составляла 60–70 бушелей риса с гектара, причем нижняя оценка кажется более вероятной. К 1902 г. урожайность в Японии превышала 74 бушеля риса с гектара, к 1917 г. приблизилась к 90, в итоге она почти удвоилась при постоянном росте на протяжении больше полувека [Ohkawa, Rosovsky, 1960, p. 45 (table 1), 65].

Еще один образец статистической информации проливает свет на то, как японцы создали свою раннюю версию экономического чуда. Помещик взимал существенную часть ренты натурой и продавал плоды крестьянского труда – если верить статистике, от 58 до 68 % урожая в 1878–1917 гг. [Ibid., p. 52 (table 6)]. Помещику были нужны либо желательны наличные деньги. Способ их получения очевиден: помещик использовал различные виды правовых и социальных механизмов для того, чтобы забирать рис у крестьян и продавать его на рынке.

Подробности относительно роли помещика в принуждении крестьян к более интенсивному и эффективному труду не совсем понятны. Согласно Роналду Дору, новые японские помещики, многие из которых происходили из крестьян, убеждали своих арендаторов применять технические усовершенствования, что значительно повысило урожайность [Dore, 1960]. Несмотря на мое уважение к мнению профессора Дора, я сильно сомневаюсь, что помещик регулярно принимал в этом активное участие. По другому поводу сам профессор Дор отмечает, что крестьяне придавали большое значение усовершенствованиям по собственному разумению. Помещики также могли возвращать часть своих доходов арендаторам ради поощрения их к применению прогрессивных технологий. Размер возвращенной таким образом доли прибыли вряд ли можно точно оценить, свидетельства в этом случае становятся ненадежными и расплывчатыми, что позволяет предположить, что он был невелик. Тем не менее даже этого могло хватить для того, чтобы внести решающий вклад. При отсутствии стимулов арендаторы, как пишут, оставались глухи к наставлениям о том, как увеличить урожайность [Ohkawa, Rosovsky, 1960, p. 52 (n. 15); Dore, 1960, p. 81–82].

Даже если прогресс не продвигался без экономических стимулов, их самих по себе было бы недостаточно для полного объяснения. Представления о том, как повысить урожайность, имели шанс дойти до крестьян на рисовых полях благодаря специфической структуре крестьянской общины.

Как мы видели, в отличие от индийской или китайской крестьянской общины, японская крестьянская община была тесно связанным сообществом, в то же время довольно открытым для влияний со стороны помещика. Существовали проверенные институциональные пути, через которые призыв к инновациям сверху мог дойти до крестьян и вызвать ответную реакцию в том случае, если эти требования не заходили слишком далеко. Этот момент заслуживает особого внимания. Как замечает Дор, «…большую часть роста урожайности можно отнести на счет усиленного применения промышленных удобрений, иначе говоря, не на счет инноваций, а на счет того, что фермеры занимались, хотя и в большем объеме, тем же, чем большинство из них занималось и раньше» [Dore, 1960, p. 89].[183]

Когда система землевладения была уничтожена, некоторые ее важнейшие черты сохранились в неизменном виде вплоть до (и, вероятно, даже во время) Второй мировой войны. Так, в 1903 г. 44,5 % пахотной земли возделывалось арендаторами, в то время как в 1938 г. этот показатель равнялся 46,5 %, без значительных колебаний в промежутке [Takekoshi, 1937, p. 118; Nasu, 1941, p. 11 (table 15)]. Сколько-нибудь значительных изменений не наблюдается также в размерах владений и распределении земельной собственности. Похоже, в 1910 г. около 73 % собственников, имевших не более одного тё земли, в сумме владели не более чем 23 % всей земли, в то время как меньше 1 % собственников владели почти пятой частью всей земли. К 1938 г. концентрация собственности несколько усилилась: около 74 % собственников, имевших не более одного тё, в сумме владели одной четвертой всей земли, а около 1 % собственников владели чуть более одной четвертой земли [Nasu, 1941, p. 11 (table 13, 14)].[184]

Наступление капитализма определенно не революционизировало и не разрушило японское сельское хозяйство. Наш источник скорее говорит, что вслед за первоначальным жестким шоком последовал длительный период равновесия. Помещик был ключевой фигурой в новой системе. Кем он был в широком социальном и политическом смысле? Термин «помещик» охватывает слишком широкое поле, хотя характер источника вынуждает его использовать.[185] Этот термин включает всех: от человека, едва ли отличимого по статусу от крестьянина, до одного из четырех богачей, владевших более чем по 1000 тё (около 2450 акров) земли. Авторитетный специалист сообщает, что «помещику» для обеспечения своего социального положения, необходимо было иметь в собственности около 5 тё земли. Непосредственно перед американской земельной реформой было около 28 тыс. хозяев, которые сдавали внаем более чем по 5 тё земли. Из них 3 тыс. были по-настоящему крупными землевладельцами, у каждого из которых в собственности находилось более 50 тё [Dore, 1959, p. 29].

Если неспециалист попытается постичь политическое значение помещика как ключевой фигуры деревенского мира при новом режиме, поначалу он скорее всего будет в недоумении. Свидетельство, на котором строится пока мое рассуждение, рисует фигуру, аналогичную предприимчивому английскому помещику конца XVIII в., энергичному и открытому для новых экономических возможностей. В литературе также встречалась несколько более древняя традиция, подчеркивавшая паразитический аспект перехода к капитализму [Nasu, 1941, p. 130–131; Norman, 1940, p. 150–151]. Хотя обе интерпретации можно согласовать, как я покажу чуть ниже, для начала будет неплохо рассмотреть аргумент о паразитической адаптации.

Суть аргумента проста и привлекает внимание к важным аспектам положения помещика. В политических и экономических обстоятельствах, созданных Реставрацией Мэйдзи, многим японским помещикам не требовалось становиться деревенскими капиталистами, экспериментирующими с новыми технологиями. На протяжении времени давление роста населения на землю привело к росту арендной платы. В Японии, как и в Китае, были ясные признаки того, что рост населения предшествовал по времени влиянию Запада. Косвенное свидетельство предполагает увеличение почти до 40 % в течение XVII в., т. е. после установления мира и порядка при сёгунате Токугава [Taeuber, 1958, p. 20]. Выгоды от мира и порядка не распространялись равномерно по всем слоям общества. Как в доиндустриальные, так и в новые времена японский «избыток» населения был «избытком» по отношению к специфической исторической ситуации, из которой господствующие классы извлекали огромную прибыль. С течением времени также и промышленники получили прибыль от того, как большие резервы рабочей силы в деревне снижали оплату труда в городе.

Другими словами, политические факторы играли роль в создании нового помещика и «избытка» населения, являвшегося его опорой. Поскольку процесс был постепенным, едва ли удивительно, что историки разных направлений спорят о дате, когда этот паразитизм стал очевидным. К 1915 г. в любом случае помещики-паразиты господствовали в сельской местности, по свидетельству наблюдательного английского путешественника Скотта [Scott, 1922, p. 261].[186] Здесь я прибавлю лишь то, что, похоже, было ранними формами более важных политических вех.

Пересмотр земельного налога в 1873 г. установил права собственности помещика, зачастую в противоречии с интересами крестьянина [Norman, 1940, p. 138–139]. Сама по себе гарантия собственности была необходимым, но очевидно недостаточным условием для появления паразитирующего рантье. Перемена в земельном законе в 1884 г., согласно некоторым интерпретациям, была решающей, поскольку она зафиксировала земельный налог в период длительной инфляции. Один из главных расходов помещика оставался неизменным, в то время как его доходы увеличивались с ростом спроса на продовольствие и общим подъемом экономики. Дальнейший симптом изменений можно усмотреть в деятельности помещиков в Либеральной партии в первую сессию парламента в 1890 г. В это время помещики хотели сократить земельный налог и для достижения этой цели были готовы принести в жертву сельскохозяйственные субсидии, которые помогли бы больше сельскому хозяйству, чем помещикам [Dore, 1959a, p. 351, 352].

Спорный вопрос, удалось ли новому рантье выжать бо?льшую прибыль из крестьянского труда, чем его феодальному предшественнику. Излишек, который он извлекал, – это впечатляющее свидетельство эффективности того, как новый режим обслуживал интересы помещика. Если современный ученый принимается за исправление прежних ошибочных впечатлений о тяготах, которым капитализм подверг японских тружеников, то масштаб поддержки режимом интересов помещиков он узнает, когда подсчитает, что помещик забирал от трех пятых до двух третьих физического продукта земли между 1873 и 1885 гг. [Morris, 1956, p. 359 (table 2)].

Разрозненная информация о ситуации в последующее время указывает, что институциональные изменения, которые произошли, не были фундаментальными. Примерно к 1937 г. японские помещики продавали 85 % своего урожая, который они получали в основном как выплаты натурой у своих арендаторов. Если мерить деньгами, то арендная плата за рисовые поля выросла больше чем на 50 % в годы после Первой мировой войны [Ladejinsky, 1937, p. 431, 435]. При системе, господствовавшей между мировыми войнами, арендатор отдавал половину своего урожая помещику. Все, что получал арендатор взамен, – это право пользования землей, поскольку обеспечивал весь капитал [Ibid., p. 435]. После 1929 г. законодатели пытались провести закон об аренде. Некоторые несущественные улучшения были предприняты. Но помещики могли заблокировать любые реальные реформы [Ibid., p. 443–444]. Хотя мы должны будем подробнее рассмотреть политические последствия аграрной ситуации ниже, можно заметить, какого типа аргументацию разработали японские помещики для защиты своих интересов. По сути, как можно было ожидать, это была апелляция к националистическим традициям ради отрицания реального конфликта экономических интересов – один из основных ингредиентов фашизма. Следующее обращение, выпущенное Японской ассоциацией землевладельцев в 1926 г., показывает, как имперский и самурайский блеск обслуживал конкретные экономические интересы, а также насколько легко могло произойти превращение в фашистскую демагогию.

Вспоминая великие традиции нашей нации, где суверен и подданные образуют единое целое, и размышляя о славной истории нашего национального развития в прошлом, позвольте нам подчеркнуть гармонию в отношениях между капиталом и трудом, особенно искусственный мир между землевладельцами и фермерами-арендаторами, и таким образом внести вклад в развитие наших сельскохозяйственных деревень. Что за дьяволы разжигают пламя вражды без причины и подстрекают к классовой борьбе, внушая фермерам-арендаторам враждебность против землевладельцев? Если не положить конец этим злобным замыслам, что станет с нашей нацией? …Поэтому мы решительно настроены на сотрудничество с теми, кто придерживается той же точки зрения, ради пробуждения общественного мнения и установления более подходящей национальной политики (цит. по: [Ladejinsky, 1937, p. 441–442]).

Этот документ ясно показывает, что в процессе адаптации высших деревенских классов к росту торговли и промышленности возникает и репрессивный компонент. Я настаиваю, что именно это было важно, а не просто помещичий паразитизм. С этой позиции исчезает проблема источников, повествующих об энергии, амбициях и экономическом импульсе.[187] Разговоры о психологической устремленности к успехам бессмысленны, если не знать, как эта устремленность себя проявляет. Японское общество конца XIX в. вполне могло породить свой вариант предприимчивого помещика, так поражавшего воображение иностранцев в Англии XVIII в. Однако в Японии совершенно иным было отношение помещика к государству. Британский эсквайр использовал государственный механизм для устранения крестьян-собственников и поддержания определенного числа арендаторов. Японский эсквайр не сгонял крестьян с земли, он использовал государственный аппарат, наряду с менее формальными рычагами, унаследованными от прежних времен, для выжимания из крестьян арендной платы и для продажи их продукции на открытом рынке. Поэтому, рассуждая социологически, он стоял намного ближе к благородному капиталисту из Тулузы XVIII в., чем к английскому джентльмену.

Но сравнение с французскими событиями представляется незаслуженным. Во Франции XVIII в. все эти изменения оставались частью прогрессивного в интеллектуальном и социальном смысле движения. В Японии наступление современного мира привело к увеличению урожайности в сельском хозяйстве вследствие появления класса мелких собственников, которые вымогали у крестьян рис, сочетая для этой цели капиталистические и феодальные механизмы. Большинство крестьян существовали на грани физического выживания, пусть даже им и не приходилось периодически переходить эту черту, как случалось во время массового голода в Китае и Индии. Что внес в японское сообщество новый класс помещиков? Насколько можно судить по источникам, этот класс не создал своей художественной культуры, не обеспечил спокойствия сельской жизни по образцу прежних правителей, и вообще едва ли создал что-то большее, чем благочестивые протофашистские настроения. Класс, больше всех рассуждающий о своем вкладе в общество, нередко становится угрозой для цивилизации.

Высший класс землевладельцев, который не был сам по себе авангардом экономического прогресса и который потому полагался на существенную дозу репрессий для поддержания своей социальной позиции, в современную эпоху сталкивается с неприятной задачей урегулировать свои отношения с агентами капиталистического прогресса в городах. Там, где, как в Японии, буржуазный импульс был слаб, лидеры капиталистов приветствовали помощь консервативных помещиков в наведении порядка и стабильности. Но на практике это означало, что капиталистические элементы были недостаточно сильны, чтобы по своей воле ввести новые формы репрессий. Когда Реставрация Мэйдзи открыла путь в новый мир, городские коммерческие классы были слишком сильно связаны прежней корпоративной системой и слишком близоруки для того, чтобы воспользоваться открывающимися перспективами. Однако все-таки кое-кто усмотрел прекрасный шанс среди временных трудностей, и так, благодаря прозорливости, впоследствии возникли наиболее важные и влиятельные коммерческие синдикаты в Японии, известные как дзайбацу.

В ранний период Мэйдзи главный импульс экономического роста, по крайней мере формально, исходил от правительства, теперь сосредоточенного в руках нового крыла аграрного нобилитета, и от разобщенных усилий умелых и энергичных самураев, которые при Токугава находились в невыгодном положении. Бизнес продолжал оставаться в зависимой позиции. Экономически он опирался на правительство, которое поощряло бизнес отчасти ради того, чтобы у Японии была достаточная современная база для борьбы с иноземным влиянием (с расчетом на последующие завоевания), а также ради обеспечения работой непокорных крестьян.[188] Поэтому с началом современной эпохи возникает союз аграрных и коммерческих кругов, ставивший своей целью умиротворение населения внутри страны и блестящие военные завоевания за ее пределами.

Даже в последующие десятилетия эпохи Мэйдзи бизнес-сообщество оставалось социально и политически подчиненным правившей элите, культурно укорененной в аграрном прошлом, хотя экономически уже соприкасавшейся с миром современной промышленности. Социальная стигматизация бизнеса не прекращалась: к государственному чиновнику бизнесмен по-прежнему обращался с почтением и оправданиями. Уклоняясь от публичной политики, деловые люди вовлекались в эффективную частную политику. Нередко коррупция становилась тем механизмом, который примирял интересы политики и бизнеса. Тем не менее, выступая против аристократического презрения к торговле, бизнесмены благоразумно избегали открытой вражды и укрепляли свои отношения с властью [Scalapino, 1953, p. 251, 253, 258, 262].

Однако лишь после того, как Первая мировая война расчистила путь для промышленного роста, японский капитализм смог по-настоящему развернуться. В 1913–1920 гг. производство прокатной стали подскочило с 255 до 533 тыс. т. Электрические мощности также более чем удвоились за тот же период, увеличившись с 504 до 1214 тыс. кВт [Allen, 1946, p. 107]. Даже после этого рывка национальная промышленность не достигла уровня Германии, Англии и Соединенных Штатов. В период между мировыми войнами японскую экономику можно охарактеризовать как систему небольших фабрик, по-прежнему в основном крестьянское и ремесленное производство, в котором доминирующее положение занимали несколько крупных фирм, чье влияние прямо или косвенно проникало почти в каждый японский дом (ср.: [Ike, 1950, p. 212]). Дзайбацу достигли зенита власти в 1929 г. накануне депрессии. Раздавая займы, оказывая технические консультации и влияя на рынок, они распространили свое могущество на самых мелких производителей сельскохозяйственных продуктов и небольшие предприятия [Allen, 1946, p. 128].

Главный практический вопрос, вносивший раздор в отношения промышленников и аграриев на протяжении большей части современной эпохи, был связан с ценой на рис. Промышленникам требовался дешевый рис для питания рабочих, поэтому они давили на правительство с целью недопущения высоких субсидий на его производство, наибольшую выгоду из которых извлекали помещики [Dore, 1959, p. 99]. Хотя урожай риса на единицу обрабатываемой земли и общее производство неизменно росли, с начала XX в. Японии не удавалось производить его в достаточном количестве для того, чтобы прокормить население страны, поэтому приходилось обращаться к импорту. После 1925 г. импорт составлял от одной шестой до одной пятой внутреннего производства. Несмотря на ввоз риса из-за рубежа, его потребление на душу населения постоянно снижалось [Allen, 1946, p. 201 (table 10)].[189] Краткосрочные успехи эпохи Мэйдзи стали к этому времени обнаруживать свою сомнительную сторону.

Другим предметом для споров было налогообложение. В 1923 г. капиталисты даже потребовали отменить налоги на промышленность, но аграрные круги воспротивились этому проекту [Tanin, Yohan, 1934, p. 137].[190] В 1932 г. вновь в парламенте состоялась битва «между сторонниками ренты и прибыли» по поводу объемов программы финансирования фермеров, – этот вопрос особенно остро встал в период депрессии, обрушившейся в то время на японскую промышленность и сельское хозяйство. Бизнес победил. Итогом, по крайней мере краткосрочным, стало усиление противоречий в расшатанном союзе помещиков и промышленников, контролировавшем японскую политику [Ibid., p. 155–157].

Эти конфликты проясняют важные структурные различия между германским и японским обществом на ранней фазе модернизации. В Японии не было аналога немецкой юнкерской элиты конца XIX в., здесь также не было ни открытого соглашения, аналогичного знаменитому «союзу ржи и стали», ни договора, увязывающего морскую экспансию, выгодную промышленникам, с тарифами на зерно, выгодными аграриям, ставшего в 1901 г. кульминацией этого союза в Германии. Вместо этого, как мы видели, увеличился импорт риса, хотя нужно заметить, что большая его часть доставлялась из регионов, находившихся под прямым политическим контролем Японии. Еще одним следствием различий в социальной структуре было то, что антикапиталистический радикализм, или псевдорадикализм, правых с сильной базой среди мелких деревенских помещиков был главным элементом японской версии фашизма, тогда как в Германии он играл второстепенную роль.

Конфликты между японскими промышленными и аграрными кругами следует рассматривать в должной перспективе. Силы, разделявшие промышленников и помещиков, были не менее важными, чем те, что сближали их. Как мы увидим в следующем разделе, в момент кризиса антикапиталистический радикализм пришлось принести в жертву. В принципе проведенные Мэйдзи земельные реформы и программа индустриализации сводили вместе интересы аграриев и промышленников. Внутри страны их объединяла общая угроза, которую представляло для их экономических и политических элит любое успешное народное движение. По отношению к внешнему миру они держались сообща под угрозой иностранного раздела страны или повторения судьбы Индии и Китая, а также объединенные перспективой захвата зарубежных рынков и военной славой. Когда промышленность окрепла настолько, что обеспечила Японию средствами для активной внешней политики, последствия этой комбинации стали более очевидными и опасными.

Уместно спросить, почему бизнес и аграрии не могли прийти к соглашению хотя бы по программе внутренних репрессий и внешней экспансии. Возможно, имелись и другие варианты совместных действий. Я допускаю такой вариант, хотя существовал риск политического самоубийства. Поднять уровень жизни крестьян и рабочих, создать внутренний рынок – все это было опасной инициативой, с точки зрения высших классов. Она несла угрозу эксплуататорскому патернализму, на который опиралась их власть на фабрике и который был одним из основных механизмов получения прибыли. Для помещиков последствия были бы еще более серьезными. Преуспевающее крестьянство в подлинной политической демократии лишило бы их ренты. В свою очередь, это означало бы ликвидацию всего сословия.

К этому объяснению главных черт японского варианта тоталитаризма некоторые исследователи хотели бы добавить фактор традиционализма японской системы ценностей, в частности воинскую традицию самураев. Конечно, определенная преемственность имела место. Но необходимо объяснить, почему традиция сохранялась. Чувства людей не сохраняются по инерции. Каждому новому поколению внушаются те или иные ценности, которые поддерживают и делают их более или менее осмысленными и приемлемыми определенные социальные структуры. Сам по себе воинский дух не предполагал ничего из того, что в течение XX в. толкало Японию на путь зарубежной экспансии и внутренних репрессий. Победа клана Токугава в 1600 г. стала закатом феодального воинства. В течение трех столетий сёгунам удавалось без больших проблем удерживать в повиновении хваленый дух воинов, смягчая его крепость затишьем и роскошью. Когда Япония затеяла империалистические игры, вначале из интереса, отчасти из самозащиты (например, во время Японо-китайской войны 1894–1895 гг.), а под конец всерьез, традиции самураев и культ императора обеспечили для описанной выше констелляции интересов рационализацию и легитимацию.

Внутренние репрессии и зарубежная агрессия в самом общем смысле стали главными следствиями разрыва с аграрной системой и подъема промышленности в Японии. Не претендуя на подробное изложение политической истории, можно теперь чуть более конкретно рассмотреть политические итоги.