Приложение. Замечание о статистике и консервативной историографии

Каждый, кто обращается к сочинениям других ученых как в поисках общей ориентации, так и за сведениями по конкретным проблемам, рано или поздно сталкивается с конфликтом поколений не менее острым, чем в знаменитом романе Тургенева. Консервативные и радикальные интерпретации одного и того же набора событий сменяют друг друга с регулярной последовательностью. Благодаря этому конфликту достигается определенный прогресс в историческом понимании, как может убедиться всякий, взглянув для начала, например, в сочинения Тэна или Мишле, а затем практически в любое стандартное современное описание Французской революции. Такова человеческая природа, и, вероятно, знание о мире людей не может прирастать по-другому.

Но на этом пути случается множество потерь и неудач, которые препятствуют кумулятивному пониманию прошлого. Одна из неудач вызвана тенденцией к некритическому принятию представления о том, что нынешнему поколению удалось более или менее навсегда разрешить некоторые вопросы. Свойственна ли эта тенденция в долгосрочной перспективе как сторонникам левых, так и правых политических взглядов, не совсем ясно. Мне несколько больше известно о положении дел в правой части политического спектра, чем в левой, причем по двум причинам. Одна отчасти случайна. Эта книга была написана в период, когда политический климат был консервативным, а в научной среде господствовали сильные ревизионистские течения против прежних исследований, которые могли бы внушить опасения по поводу нашего собственного общества. К моменту завершения работы над этой книгой уже давала о себе знать реакция против этого течения. Другая причина проще: предрассудки левых доктринеров нередко до смешного примитивны. Ни у кого нет особых проблем в том, чтобы распознать их.

По этой причине последующие замечания посвящены в основном одной из разновидностей консервативных предрассудков. Их цель – уберечь любознательного дилетанта или начинающего профессионала от некоторых крайних вариантов консервативного ревизионизма, т. е. от взглядов, суть которых в том, что практические количественные расчеты современной науки «разрушили» все прежние интерпретации и что приверженность к каким-либо их сколько-нибудь существенным аспектам оказывается не более чем «утверждением религиозного мифа», – такого рода оценки встречаются чаще в устных беседах, чем в печатной форме, поскольку печатная публикация заставляет авторов вернуться к более безопасной умеренной позиции. Внимательный взгляд на статистические данные, на которых основывается эта критика, указывает – в некоторых важных случаях, которые рассматриваются ниже, – на то, что статистика на самом деле подтверждает прежние теории. После технического анализа я представлю некоторые размышления об общей направленности этих аргументов. Но для начала я хотел бы прояснить общий смысл моих замечаний. Хотя у меня нет специальной подготовки по статистике, мне все-таки досаждает ненависть ко всему техническому, которая отвергает с порога любые подсчеты. Было бы несправедливо называть это искажение гуманистической ментальности луддизмом, поскольку луддиты все-таки вели себя умнее. Однако это приложение не стоит воспринимать и в качестве непрямого выпада против любого консервативного ревизионизма. Все, кому знакома отчасти литература, на которой основана эта книга, увидят сходство между некоторыми аргументами у меня и в выдающихся сочинениях ревизионистов. Наконец, те ученые, чьи труды рассматриваются ниже, не выказывают самодовольства, которое царит среди тех, кто делает ненадежные умозаключения частью профессионального консенсуса, причем при изучении человека – самого главного разрушителя всех мнений.

Прежде всего я хотел бы заняться важным исследованием Д. Брантона и Д. Пеннингтона, посвященным Долгому парламенту. Это главный труд внутри влиятельной традиции исторических сочинений, которая не хочет признавать, что в основе английской гражданской войны был серьезный социальный раскол.[302] На первый взгляд их исследование подтверждает этот тезис и, в частности, опровергает взгляды Тони.

В одном случае это статистическое исследование утверждает, что единственное существенное различие между роялистами и сторонниками парламента в Долгом парламенте было возрастным: роялисты в основном были моложе. Представители разных слоев джентри, консервативные и прогрессивные помещики, столичные и провинциальные торговцы встречались в обеих партиях почти в равных пропорциях [Brunton, Pennington, 1954, p. 19–20]. Тони торжественно замечает в своем введении к этому исследованию:

Что касается членства в Палате общин, которое является единственным предметом данного сочинения, то очевидны выводы, которые следуют из приведенных в нем цифр. Раскол между роялистами и сторонниками парламента имел мало отношения к многообразию экономических интересов и социальных классов. Этот вывод должен считаться окончательным, пока не появится не менее всеобъемлющее доказательство противоположного [Brunton, Pennington, 1954, p. xix, xviii].

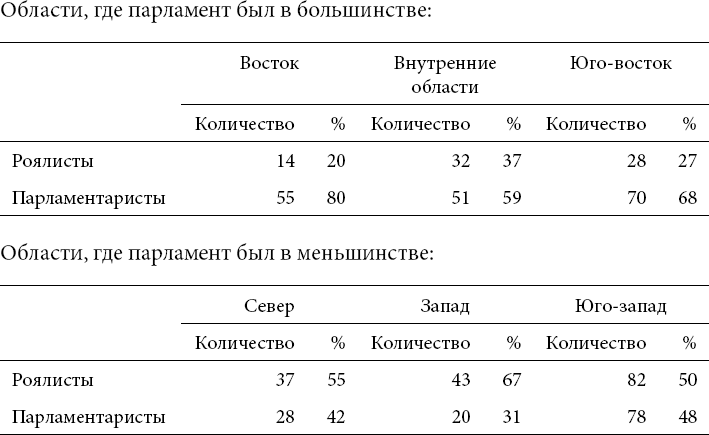

Однако довольно серьезное подтверждение значимости классовых и экономических интересов содержится в самом исследовании, что по какой-то причине Тони оставил без внимания. Авторы исследования, будучи прекрасными учеными, привели подробные выкладки, которые демонстрируют значимость этих факторов. Они становятся очевидными, стоит только посмотреть на географическое распределение силы парламента и короны среди членов Долгого парламента. Следует различать области, где сторонники парламента были в большинстве и где они были в меньшинстве. Соответствующие данные приводятся в табл. 4. Они относятся к 552 «исходным» членам, заседавшим между ноябрем 1640 г. и августом 1642 г., т. е. до подлинного всплеска враждебности.

Даже если бы социальный историк ничего не знал о гражданской войне, при виде этих цифр он сделал бы вывод, что в разных географических частях Англии по историческим причинам развились совершенно разные типы социальной структуры, которые пришли к конфликту друг с другом. (Лишь на юго-западе расклад почти равный.) Эти отличия, конечно же, хорошо известны историкам. Тревельян проанализировал их значение с большой проницательностью и таким образом, что возникает живая картина классовых интересов, традиционных уз лояльности по отношению к высшим классам, религиозных принципов и простого желания сохранять свой нейтралитет, которые были свойственны разным группам в различных частях страны. Полученный результат вполне ожидаем для общества, в котором капиталисты и в целом новые способы мышления и действия пробивали себе дорогу через прежнюю социальную структуру. Центром этого нового мира был Лондон, откуда его влияние распространялось сильнее всего на юг и восток. В то же время король находил поддержку в более отдаленных областях, в особенности на севере и на западе, за исключением пуританских районов, где шили одежду, и морских портов [Trevelyan, 1953, vol. 2, p. 185–187].[303]

Сколько-нибудь серьезное объяснение этих региональных различий выходит за пределы моего замечания и моих скромных познаний; почти равное разделение на юго-западе представляется мне откровенно загадочным. Тем не менее стоит упомянуть несколько указаний на связь между помещиком-огораживателем и поддержкой парламента, которая возникает в результате приводимого Брантоном и Пеннингтоном количественного распределения по географическим регионам. Внутренние области и восток – это области, где, согласно Тони, огораживания в XVI в. привели к наиболее разрушительным социальным последствиям [Tawney, 1912, p. 8]. Это также области солидного парламентского большинства. О юге и востоке – главных опорах парламента – есть чуть больше информации, что позволяет нам яснее представлять ситуацию. На юге Кента и Эссекса в XVI в. расколы были немногочисленны, поскольку большая часть этой области к тому времени уже подверглась огораживаниям. Кент был предметом специального изучения и, похоже, является классической областью нейтралитета, где джентри без энтузиазма встали на сторону парламента, а после периода смут с радостью приветствовали Реставрацию, в силу англиканского вероисповедания и должного уважения к установленным правам собственности [Ibid., p. 8; Everitt, 1957, p. 9]. Суффолк на востоке, домашняя территория Кромвеля, также был предметом специального изучения – это был оплот парламента. Лидерство парламентских сил описано в недавней монографии как «своего рода эксклюзивный окружной клуб, состоящий из самых больших умов и самых крупных состояний в графстве». Как и в других восточных графствах, деревенская и городская экономика была здесь чрезвычайно развита. В этом графстве взаимодействие торгового и сельскохозяйственного предпринимательства развилось до необычайно высокой степени. Среди землевладельческих семей «лишь немногие оставались без тесных коммерческих связей, а в сельскохозяйственной эксплуатации своих земель помещики Суффолка были как никто активны» [Suffolk… 1961, p. 16–17].

ТАБЛИЦА 4. Члены Долгого парламента в 1640–1642 гг.

ИСТОЧНИК: Адаптированные данные из книги: [Brunton, Pennington, 1954, p. 187 (table 1)]. См. также p. 2, где дается определение «исходных» членов парламента, и Приложение V, касающееся географических разделений.

Это описание главного оплота парламента почти в точности соответствует тому, что можно было ожидать на основании тезиса Тони. Если внимательно посмотреть на статистику в книге Брантона и Пеннингтона и на социальные вариации, лежащие в основе этих данных, то, по моему мнению, она послужит достаточно сильным аргументом скорее в пользу взглядов Тони, чем против них.

Возможно прийти к тому же суждению о статистических свидетельствах, которые якобы противоречат старым сочинениям, подчеркивающим тяжелые последствия движения огораживания в конце XVIII – начале XIX в. В своей статье «Размер ферм в XVIII в.» Мингей рассматривает вопрос об упадке мелкого фермерства в результате огораживаний и других факторов. Против статьи в целом, которая заканчивается выводом о том, что упадок был, я не возражаю. Более того, в ней проливается яркий свет на множество вопросов, причем правовых и политических, а не просто говорится об экономической роли «энергичного помещика». К сомнительной части интерпретации автора относится серия статистических наблюдений, с которых статья начинается. Насколько я понимаю эту мысль Мингея, статистические данные переписи XIX в. противоречат любому тезису о том, что в предшествующем веке произошло серьезное ухудшение положения мелкого фермера. «Всякий, кто хочет верить, что мелкие фермы “исчезли” в XVIII в., должен быть готов объяснить, каким образом они вновь появились с такой силой в XIX в.». Данные переписи Мингей обобщает в следующем высказывании (со ссылкой на: [Clapham, 1950, vol. 2, p. 263–264]): «В 1831 г. почти половина фермеров полагалась только на рабочую силу своей семьи, а в 1851 г. 62 % арендаторов, занимавших площадь свыше 5 акров, имели менее 100 акров. Данные 1885 г. показывают примерно такую же картину» [Mingay, 1962, p. 470].

Из этих замечаний Мингея может легко сложиться впечатление, что мелкие фермеры продолжали процветать вплоть до XIX в., составляя большую часть деревенского населения, где-то от «почти половины» до «62 %». Эта трудность отчасти появляется как следствие особенностей терминологии. Поскольку Мингей напечатал статью в английском научном периодическом издании, он мог позволить себе не указывать на то, что в английском словоупотреблении слово «фермер» обычно относится к арендатору, который обрабатывает свой участок при помощи либо без помощи наемного труда. В более редких случаях этот термин относится к человеку, который владеет обрабатываемой землей. Поэтому термин «фермер» сам по себе уже исключает из рассмотрения группы людей, которые играли решающую роль в деревенской жизни, а именно землевладельцев, стоявших наверху социальной лестницы, и сельскохозяйственных рабочих, стоявших у ее основания. Тем не менее вспомнить про английское словоупотребление недостаточно для того, чтобы поставить замечания Мингея в должную перспективу. Мы хотим как можно лучше разобраться в том, какова была ситуация, а это означает необходимость включить в нашу картину английского общества не только мелких фермеров, но и других людей. Как только это делается, впечатление, производимое данными Мингея, меняется радикально. Мелкие фермеры и мелкие фермы могли сохраниться. Но к XIX в. их социальное окружение изменилось настолько, что вести речь об их сохранении без пояснений просто бессмысленно, если не откровенно ошибочно. Английское деревенское общество стало по большей части состоять из небольшого числа землевладельцев и огромного числа почти безземельных рабочих, т. е. мелкое фермерство стало маргинальным явлением.

Прежде чем обратиться к самим цифрам, я хотел бы привести аналогию, которая прояснит характер моего возражения. Рассмотрим количество поселений различного типа, которые можно обнаружить в различные моменты времени на участке земли размером с остров Манхэттен, который в начале века представляет собой группу фермерских хозяйств, а заканчивает век в качестве столицы, украшенной небоскребами из стекла и бетона. Вполне вероятно, что общее число небольших домов (и даже деревянных) могло возрасти, в то время как алчные спекулянты здесь и там сносили с земли целые поселки из деревянных лачуг для того, чтобы возводить небоскребы. В этом случае делать акцент на сохранении небольших домов было бы совершенно ошибочно, поскольку эта позиция упускает из виду намного более значительные изменения.

Теперь обратимся к цифрам. К 1831 г., когда была проведена первая перепись, на результаты которой можно более или менее полагаться, в Великобритании жили примерно 961 тыс. семей, занятых сельским хозяйством. Из этого числа:

I. 144 600 были фермерские семьи арендаторов, использовавших наемный труд.

II. 130 500 были семьи арендаторов, которые не использовали наемный труд и могли закономерно считаться мелкими фермерами.

III. 686 000 были семьи сельскохозяйственных рабочих [Great Britain… 1833, p. ix].

Замечание Мингея о том, что в 1831 г. почти половина фермеров использовала лишь труд своей семьи, очевидно, относится к тому факту, что группа II почти равновелика группе I и при этом они обе представляют фермеров. Это замечание верное. Однако группа II представляет лишь около одной седьмой общего числа домохозяйств, занятых в сельском хозяйстве. На мой взгляд, этот факт предлагает намного более ясную картину того, к чему на самом деле сводится сохранение – если можно вести речь о сохранении – мелких фермеров.

То же самое критическое замечание применимо и к его комментариям по поводу данных из ценза 1851 г. К этому времени в Англии, Шотландии и Уэльсе было немногим меньше 2,4 млн человек, поддерживавших экономические и социальные связи с деревней. Они делились примерно следующим образом:

A. Около 35 тыс. человек были землевладельцами. Предполагается, что к этой категории относились титулованная аристократия и члены все еще влиятельного сословия джентри.

Б. Около 306 тыс. человек были фермерами (и животноводами, которых насчитывалось всего около 3 тыс. человек). По-видимому, фермеры занимали львиную долю обрабатываемой земли, которую они брали в аренду у крупных землевладельцев, и обрабатывали ее в большинстве случаев при помощи наемной силы либо силами своей семьи.

B. Около 1461 тыс. человек выполняли ручные сельскохозяйственные работы, в основном полевые. (Все цифры округлены до тысячи.)

Остальные лица (не включенные в таблицу) относились к разным категориям, включая жен, детей и других родственников фермеров [Great Britain… 1953, p. xci, c]. Мингей заимствует эти данные у Клефема и при рассмотрении переписи 1851 г. замечает, как указано выше, что 62 % арендаторов, занимавших более 5 акров земли, владели менее чем 100 акрами земли. Однако данные Клефема относятся только к группе Б. Он не рассматривает две другие группы, A и В. Клефем прямо говорит об этом [Clapham, 1950, vol. 2, p. 263–265]. При этом если не обратиться к самим данным переписи, можно не осознать, что означают эти ограничения. И, конечно, мне неизвестно, может ли быть причиной неверного впечатления, которое производят замечания Мингея, отсутствие анализа исходных данных.

В завершение необходимо повторить, что эти статистические данные являются всего лишь грубыми оценками. Приведенные проценты нельзя воспринимать безоговорочно. Но эти статистические данные совершенно согласуются со старым тезисом о том, что социальные изменения XVIII в. лишили мелкого фермера значимой роли в английском социальном ландшафте.

Третье и последнее исследование, которое я хочу рассмотреть, относится к числу старых – это статистическая интерпретация Грира влияния террора на Французскую революцию. По своему открытому отрицанию значимости классового конфликта тезисы этой работы очень напоминают анализ состава Долгого парламента у Брантона и Пеннингтона. В своем исследовании социального состава жертв террора Грир указывает, что 84 % казненных принадлежали к третьему сословию. На этом основании он делает вывод, что «раскол во французском обществе был перпендикулярным, а не горизонтальным. Террор был внутриклассовой, а не межклассовой войной» [Greer, 1935, p. 97–98].[304] Этот вывод привлек к себе большое внимание, и на первый взгляд он откровенно противоречит всем социологическим интерпретациям. Именно такого рода «свидетельства» заставили некоторых ученых считать устаревшими работы Матье и других историков. В лучших научных традициях сам Грир приводит достаточно данных для того, чтобы разрешить этот парадокс и отменить этот вывод.

Если сосредоточить наше внимание на низшем слое третьего сословия, на рабочем классе и крестьянах, выходцы из которых вместе составили свыше 79 % всех жертв, можно спросить, когда и почему их постигла такая страшная судьба. Ответ очевиден: подавляющее большинство из них стали жертвами революционных репрессий против контрреволюционных выступлений в Вандее и Лионе. Хотя статистические данные однозначно подтверждают это заключение, не имеет большого смысла приводить их здесь, поскольку они – не по вине Грира – далеки от полноты. Так, в них не отражены ни жертвы одного из самых драматических эпизодов контрреволюции в Вандее – около 2 тыс. человек, погибших в холодных водах Луары, ни жертвы массированного обстрела Тулона числом до 800 человек [Ibid., p. 35–37, 115, 165 (table 8)].

Таким образом, во французском обществе существовал раскол между революционерами и контрреволюционерами. Был ли он перпендикулярным? Как Грир ясно показывает, у контрреволюционеров был географически ограниченный базис, социальная структура которого отличалась от остальной Франции. Это не была война крестьян с крестьянами и буржуа против буржуа, охватившая всю Францию. Конечно, на противоположных сторонах сражались представители почти одного и того же социального слоя. Но они сражались за противоположные социальные идеалы, за реставрацию старого порядка и за его упразднение. Победа той или иной стороны означала утверждение или отмену классовых привилегий. Уже на этих основаниях кажется невозможным отрицать, что террор был инструментом классовой борьбы, по крайней мере в своих существенных очертаниях.

Есть также общие причины для заключения, что в любом силовом конфликте социальный состав жертв сам по себе не проясняет социального и политического характера борьбы. Предположим, что в какой-то латиноамериканской стране, управляемой богатыми помещиками и несколькими капиталистами, происходит революция. Предположим далее, что костяк армии составляют крестьянские рекруты и что одно из армейских подразделений переходит на сторону восставших, которые ставят своей целью свергнуть правительство и установить коммунистический режим. После нескольких ожесточенных сражений статистик несомненно обнаружит, что жертвами с обеих сторон оказались по большей части крестьяне. Очевидной ошибкой было бы заключить отсюда, что основной раскол в этом случае был вертикальным, и отрицать, что решающий вклад в политическое противостояние внесла классовая борьба. В то же время если восставшие не выдвигают никаких социальных требований и просто хотят заменить одно правительство помещиков и капиталистов другим, то можно утверждать, что существует перпендикулярный раскол в обществе. Одним словом, важно не только то, кто сражается, но и то, за что они сражаются. Это затрагивает более общие проблемы, к рассмотрению которых можно теперь перейти.

До сих пор обсуждение ограничивалось рамками статистических данных. Однако есть некоторые общие темы в статистической критике, которые поднимают вопросы, выходящие за пределы статистики. Для того чтобы выделить эти моменты, я позволю себе переформулировать общую тенденцию вышерассмотренных аргументов. Неявным образом в центре этих рассуждений оказывается следующее: с помощью подсчетов можно показать, что в том, что представляется великими революциями против репрессивных режимов, на самом деле почти не содержится следов выступления против угнетателей. Между двумя сторонами конфликта в революциях в Англии и Франции нет никаких важных различий. Аналогично с помощью подсчетов можно показать, что в том, что представляется революционной социальной трансформацией, произведенной репрессивным высшим классом, – в английском движении огораживаний – на самом деле было не так уж много угнетения. Сословие, принесенное в жертву, развивалось и процветало. Поэтому радикальная традиция в целом преисполнена сентиментальной чепухи.

Довольно вероятно, что эта формулировка искажает намерения рассматриваемых авторов, хотя такой вывод из их рассуждений напрашивается естественным образом. Как бы то ни было, этот тип аргументации существует и нуждается в анализе. Отчасти ответ на их тезис должен последовать на их собственных условиях. Я уже попытался показать, что статистика не дает подобного результата. Теперь я хотел бы перейти к другой проблеме, высказав предположение, что, несмотря на то что статистика проливает яркий свет на этот и другие тезисы, может возникать ситуация, где количественные методы становятся неприменимыми, где статистические подсчеты оказываются не той процедурой, которую следует использовать. При рассмотрении качественных переходов от одного типа социальной организации к другому, например от феодализма к промышленному капитализму, может существовать верхний предел полезности статистических методов.

Лорду Кельвину приписывают замечание, что все существующее существует количественно. Но этот афоризм не означает, что все существующее можно измерить одной меркой или что все различия сводятся к количественным. Насколько мне известно, статистики не делают таких заявлений; не делают настолько общих заявлений и математики. До некоторой степени изменения в социальной структуре действительно находят свое отражение в статистических измерениях. Например, колебания численности людей различных профессий в зависимости от времени многое говорят об изменениях в социальной структуре. Но если рассматривается длительный период времени или изменения в социальной структуре слишком явные, то возникают сложности с измерительным инструментом.[305] Одна и та же пропорция деревенского и городского населения может иметь разное значение в двух разных обществах, например если одно из них – это довоенный Юг США, а другое – докоммерческое общество. Опять-таки до определенного момента статистические исследования могут справляться с этими сложностями, предлагая ясные определения своих категорий. Тем не менее могут быть верхние пределы для подобных манипуляций, которые затрагивают принципиальные вещи. Подсчеты с необходимостью означают игнорирование всех различий за исключением того единственного, которое становится предметом измерения. Это требует редукции данных к единообразным элементам. Люди распределяются в статистические группы по возрасту, полу, семейному положению и множеству других критериев. Необходимость подсчета, на мой взгляд, рано или поздно заставляет пренебречь структурными различиями. Чем больше определений вводит исследователь, чтобы отслеживать структурные изменения, тем меньшими и менее полезными становятся статистические группы, с которыми он работает. В конечном счете размеры различных групп являются следствием структурных изменений. Но они не сами изменения.

Структурные изменения – это качественные перемены в отношениях между людьми. Они касаются, например, различий между тем, чтобы владеть собственностью и производить продукцию с помощью пары примитивных орудий и пары собственных рук, и тем, чтобы не владеть собственностью, быть наемным рабочим и производить продукцию с помощью сложных машин. Говоря нейтральными и абстрактными терминами, это изменения в формах социальных моделей. Различия в этих формах и моделях, на мой взгляд, не сводимы к количественным, поскольку они несоизмеримы.[306] Однако именно эти различия наиболее важны людям. Именно эти изменения порождали наиболее жестокие конфликты и великие исторические проблемы.

Но если даже статистическим методам свойственны внутренние ограничения, можно ли описать и объяснить ими эти качественные изменения объективным образом? Я думаю, что в принципе это возможно, хотя пробелы в фактическом материале и человеческие недостатки, свойственные историкам, означают, что объективность остается не более чем никогда не достижимым идеалом. Объективность подразумевает веру в истину с маленькой буквы «и» и представление о том, что общественные события произошли так, как они произошли, по причинам, которые можно установить. Поскольку это представление может привести к оценкам, довольно отличающимся от господствующих консервативных взглядов, а также расходящимся с некоторыми разновидностями радикальной традиции, я попытаюсь вкратце очертить его последствия.

Существует почтенная интеллектуальная традиция, которая в принципе отрицает возможность объективности. Это отрицание, похоже, основывается на смешении причин исторических событий с их последствиями или значением. Причины Гражданской войны в Америке уже долго оказывали свое влияние к тому моменту, когда прогремел первый выстрел в форте Самтер. Мнения историков об этих причинах никак не влияют на то, чем в действительности были эти причины. Совсем другое дело – последствия. Они существуют в наше время и будут существовать, пока продолжается человеческая история. Вторая часть тезиса о вечной неопределенности истории кажется мне совершенно законной. Высказывания историков о причинах Гражданской войны сегодня обладают полемической ценностью независимо от намерений их авторов. Именно в этом смысле беспристрастность невозможна и иллюзорна. Осознает историк это или нет, но для развития своего аргумента ему приходится принимать определенные принципы отбора и упорядочивания фактов. То же самое верно для социолога, изучающего современное положение дел. В силу того, что эти принципы включают или исключают, подчеркивают или сглаживают, они имеют политические и моральные последствия.

Поэтому они неизбежно являются моральными принципами. Борьбы невозможно избежать. Сама попытка избежать противостояния или поиска беспристрастной точки зрения означает приверженность к некоторой разновидности аполитической псевдообъективности, которая в итоге поддерживает status quo.

Утверждение, что нейтральность невозможна, является достаточно веским и во всяком случае для меня убедительным. Но я не думаю, что это ведет к отказу от возможности объективного социального и исторического анализа. Различные точки зрения на один и тот же набор событий должны вести к взаимодополняющим и адекватным интерпретациям, а не к взаимным противоречиям. Кроме того, принципиальный отказ от объективной истины распахивает дверь для худших разновидностей интеллектуальной нечестности. В грубой форме ее можно представить таким образом: поскольку нейтральность невозможна, я встану на сторону слабого и напишу историю, которая послужит интересам слабого и в этом смысле поможет достижению «высшей Истины». Говоря по-простому, это обман. Независимо от своих моральных допущений и предпочтений каждый исследователь человеческого общества рано или поздно наталкивается на очень неприятные исторические факты. В этом случае он обязан отнестись к ним с максимальной честностью.

Градации истины с большой буквы «И», на мой взгляд, по праву возбуждают раздраженные подозрения. Но это не означает, что объективность и истина с маленькой буквы «и» приводят к комфортной самоуспокоенности. Объективность – это не то же самое, что и обыкновенное здравомыслие. Прославление добродетелей нашего собственного общества, которое оставляет без внимания его отвратительные и жестокие черты, которое не способно ответить на вопрос о связи между его привлекательными и отвратительными чертами, остается апологией, даже если оно выражено в самых умеренных академических тонах. Существует сильная тенденция к тому, чтобы воспринимать умеренные высказывания в пользу status quo как «объективные», а все прочее – как «риторику».

Этот тип предубеждений, это искажение сути объективности, – одно из самых распространенных явлений на сегодняшнем Западе. При этом объективность смешивается с тривиальностью и бессмысленностью. По вышеуказанным причинам любая простая и прямолинейная истина о политических институтах или событиях непременно имеет полемические последствия. Она нанесет ущерб интересам отдельных групп. В любом обществе именно господствующим группам приходится больше всего утаивать правду о том, как функционирует общество. Поэтому подлинный анализ часто обречен на то, чтобы иметь критическое звучание, выглядеть скорее как разоблачение, чем как объективное высказывание в обычном смысле использования этого термина. (Это верно и по отношению к коммунистическим странам, если они когда-нибудь придут к тому, чтобы разрешить публикацию сравнительно честных описаний собственного прошлого.) Для всех исследователей человеческого общества сочувствие к жертвам исторического процесса и скептицизм в отношении заявлений победителей обеспечивают достаточную защиту против того, чтобы попасть под влияние господствующей идеологии. Ученый, который пытается быть объективным, нуждается в том, чтобы эти чувства были частью его обычного рабочего инструментария.